[コラム]図書紹介17:裂張交帖(2) *会員限定*

本コラムシリーズでは、株式会社千總ホールディングスに所蔵される古書類をピックアップしています。

前回の「裂貼交帖」に引き続き、今回も染織品のなかでも、特に更紗裂に関する冊子をご紹介します。

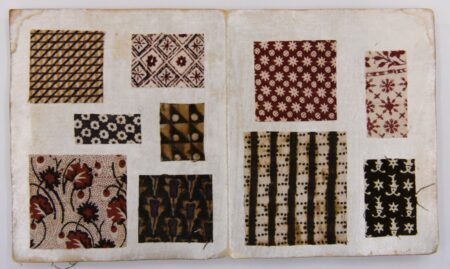

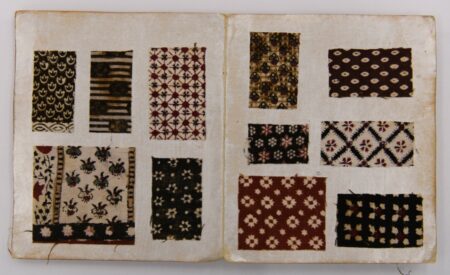

更紗見本帳

更紗とは、インドを起源とする多色染めの木綿や、その影響を受けてアジアやヨーロッパで広く制作された染め物を指し、産地によってインド更紗、ジャワ更紗、和更紗などと呼び分けられます。各地の好みや風土に合わせ、草花、鳥獣、人物、幾何学文様など、実に多岐にわたるモチーフが文様として染められました。

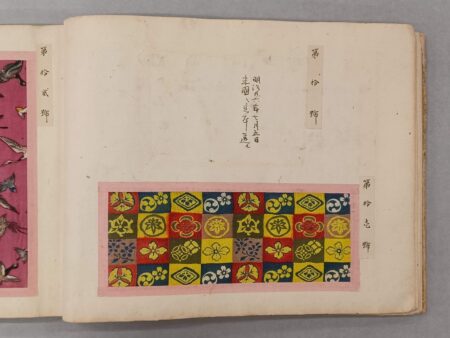

Fig.1,2 「更紗見本帳」1冊

前回ご紹介した金襴緞子裂の張交帖のように、折帖に更紗の小さな裂が貼り込まれた更紗裂張交帳。千總では見本帳の名で所蔵され、染織品制作のうえで何らかの参考品として使用されたことが窺えます。

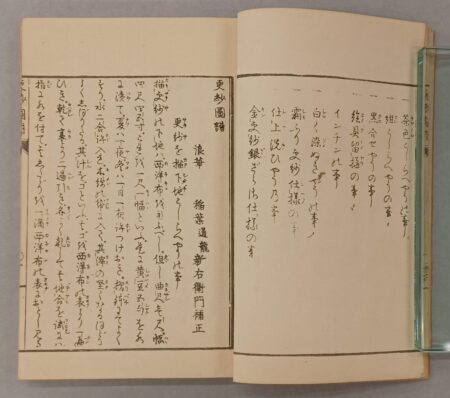

作り手の手引き

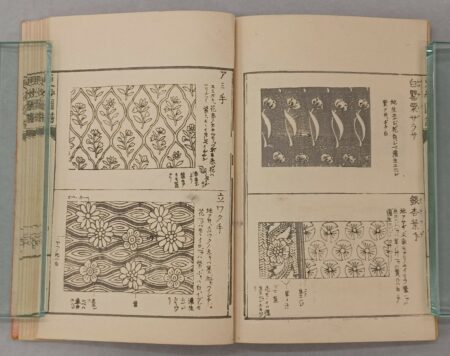

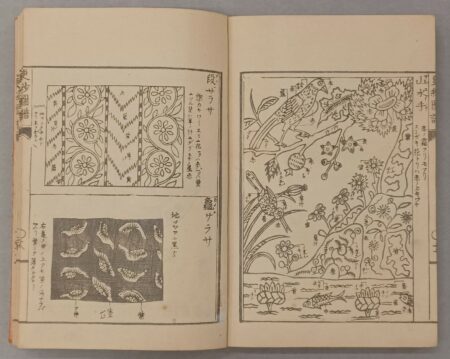

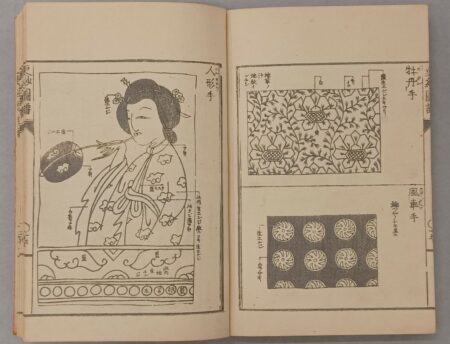

Fig.3 『更紗図譜』稲葉通竜、1785(天明5)年

本書の前書きには更紗模様の描き方から染め方までがhow to本のように記されています。その見出しは「更紗を描下地こしらへやうの事」から「金更紗銀更紗仕様の事」まで、下絵の描き方から染め、洗いを経て金彩を施して仕上げまで18項目にわたります。下絵は早く沢山描くことが念頭におかれ、国内における更紗裂やそのデザインの消費が盛んであったことを示します。前書きに続く更紗模様集にも色の指定が細かく示され、「この通りに作れば更紗裂が作れる」という指南書的な内容になっています。

Fig.4,5,6 同上

本書の編者・稲葉通竜(1736-1786)は版元でありながら刀剣装飾の研究家でもあり、刀剣装飾の鑑定に精通していました。金工の名鑑『装剣奇賞』も彼の著作です。刀をしまう刀袋には木綿の更紗が使われることがあり、また甲冑や陣羽織などの武具へ更紗裂やその文様が使われることも多くあったようで、武具と更紗との縁は切っても切れないものでした。

合戦がなく武具甲冑が実用品ではなくなった江戸時代、細部の装飾へのこだわりは更紗の美しい文様によって慰められたのかもしれません。

近代の千總と更紗

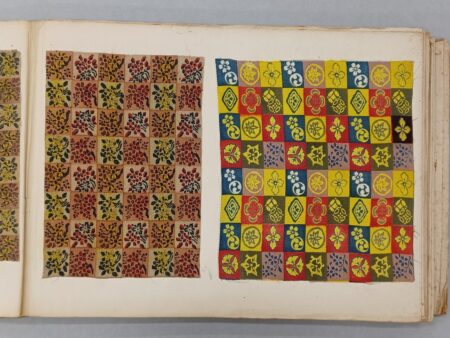

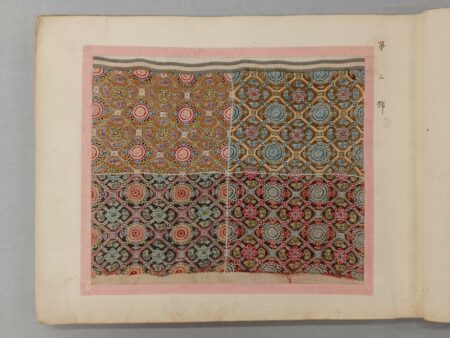

Fig.7,8,9 「金巾更紗見本帳」1冊

「金巾更紗見本帳」はさほど古くない時代の制作と思われ、比較的大きな裂が画帖に貼り込まれます。木綿に様々な文様が染め出され、魚介や葦に雁といったやや絵画的な文様から、家紋尽くし、源氏香などの和風の文様が多く、ほとんどが和更紗と考えられます。一部には金彩が施され、黒の描線で動植物を描いた上から金で全面に文様を載せるパターン(Fig.7左下)が複数見られ、同じ製作元による裂地であることが想定されます。

ここに収録された更紗模様を利用したのが次の「更紗見本」です。

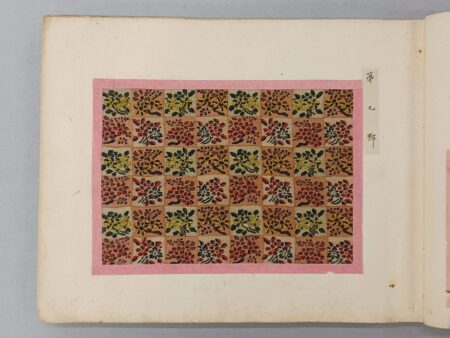

Fig.10,11 「更紗見本」1冊

この冊子では「金巾更紗見本帳」と共通する柄の裂がいくつか見られますが、ほとんどが絹製です。また、いくつかの裂は明治期にアメリカへ見本として送るため剥がされ、失われています。近代に染織製品を作るための見本として使われたことは明らかです。

Fig.12,13 同上

本冊子の一部には天鵞絨友禅(Fig.12)もみられ、第2回内国勧業博覧会へ出品され宮内省(当時)買い上げとなった〈塩瀬友禅に刺繍海棠に孔雀図掛幅〉(1881〔明治14〕年、皇居三の丸尚蔵館蔵)の描表装となっている部分と非常によく似た文様の裂(Fig.13)も収められるなど、明治時代の千總における美術染織品制作の断片を見せています(美術染織の興隆も参照)。更紗模様が放つ魅力は近代の染織でも色褪せず、海外へ向けて発信されていたのでしょう。

図書紹介コラムシリーズは今回で完結となります。千總に遺る図書資料からは、近世から近代までのデザインを切り口としながら、出版・絵画・建築・食・旅など実に様々な文化に触れることができます。お読みいただいてきた皆様にその一端がお伝えできれば幸いです。お読みいただきありがとうございました。

次回より、千總所蔵の染織品に触れる新シリーズを掲載予定です。

図書紹介コラムシリーズ

第1回「千總と近世文化」

第2回「団扇本」

第3回「ちりめん本」

第4回「江戸時代の画譜」

第5回「名所図会」

第6回「武具図解本・目利本」

第7回「小袖雛形本」

第8回「有職故実書」

第9回「女子用往来」

第10回「文様集①」

第11回「文様集②」

第12回「千總の参考品収集」

第13回「和歌関連書」

第14回「狂歌集」

第15回「明治時代の画譜」

第16回「裂張交帖①」

(文責:林春名)