コラム

株式会社千總ホールディングス(以下、千總)には、近世・近代絵画のコレクションのほか、近代に友禅染制作の参考のために集められた版本類や、裂(きれ)、小袖などがあります。裂とは布地の断片を指し、千總には江戸時代初期から末に至るまでの小袖裂が380件近く遺されています。本コラムシリーズでは各回ごとにテーマを設けて染織品やその周辺資料を取り上げ、染織品の魅力を探っていきたいと思います。初回のテーマは「江戸前期の色彩」。友禅染の技法が完成する以前、当時の人々はどのような色を身にまとって過ごしていたのでしょうか。江戸時代初期のよく知られる小袖の模様様式として、「慶長小袖」と呼ばれるものがあります(Fig….

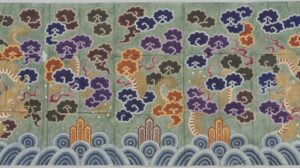

本コラムシリーズでは、株式会社千總ホールディングスに所蔵される古書類をピックアップしています。前回の「裂貼交帖」に引き続き、今回も染織品のなかでも、特に更紗裂に関する冊子をご紹介します。 更紗見本帳更紗とは、インドを起源とする多色染めの木綿や、その影響を受けてアジアやヨーロッパで広く制作された染め物を指し、産地によってインド更紗、ジャワ更紗、和更紗などと呼び分けられます。各地の好みや風土に合わせ、草花、鳥獣、人物、幾何学文様など、実に多岐にわたるモチーフが文様として染められました。Fig.1,2 「更紗見本帳」1冊前回ご紹介した金襴緞子裂の張交帖のように、折帖に更紗の小さな裂が貼り込…

本コラムシリーズでは、株式会社千總ホールディングス(以下、千總)に所蔵される古書・古典籍類からテーマに沿ったタイトルをピックアップしてご紹介しています。今回は染織品の裂(きれ)が貼り込まれた裂張交帖(きれはりまぜちょう)を2回にわたってご紹介します。 裂の賞玩Fig.1〈つれづれ切手鑑〉正倉院裂などに代表されるように、古来日本において舶来の布は珍らしく、また貴重なものでした。しかし布の宿命として、裁断されて細かな裂地となり、生活用具として劣化・消耗していくことは避けられません。今回ご紹介する裂張交帖には、細かな破片と化してもなお貴重なものとして舶来染織を愛でる、日本人の心の一端が表れ…

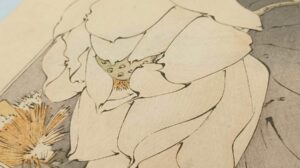

本コラムシリーズでは、株式会社千總ホールディングス(以下、千總)に所蔵される近世・近代の図書資料から、各テーマに沿ったタイトルをピックアップしてご紹介します。今回は明治時代に出版された画譜類をご紹介します。 江戸時代の名残江戸時代に出版された画譜については、本シリーズ第4回「江戸時代の画譜」にてご紹介しました。画譜は絵の教科書として江戸時代を通じて多数出されましたが、近代にも(あるいは現代にも)盛んに出版されます。しかし、そのすべてが新作というわけではなく、江戸時代の絵師の作品を出版したものも多くみられます。 Fig….

株式会社千總ホールディングス(以下、千總)に遺る版本の中で、文学作品は大きな割合を占めています。前回ご紹介した和歌がその筆頭ですが、江戸時代後期に盛んに出版された狂歌集も無視できません。雅な情景を描く和歌に対して、俗なる現世を映した狂歌は江戸時代に庶民の間でも流行しました。千總に遺る狂歌集から、その世界を少し覗いてみましょう。 狂歌というと、現代の私たちにとっては俳句や川柳に比べてなじみの薄い存在に思えます。狂歌とは何か?という問いに対し、近代の狂歌研究者・菅竹浦は『近世狂歌史』で次のように答えています*1。 狂歌とは読んで字のごとく狂体の短歌であると答へる。(中略)狂歌は…

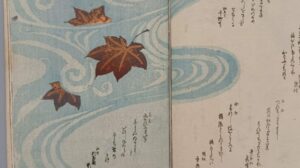

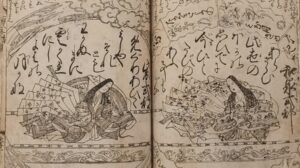

本コラムシリーズでは千總に所蔵される近世・近代の版本を中心とした図書資料をご紹介しています。今回はきものの文様ともつながりの深い、和歌に関する書籍についてご紹介します。 和歌の出版絵画や染織、漆工、金工など幅広い美術分野に影響を及ぼした和歌ですが、出版にもその足跡は残されています。江戸時代には三十六歌仙や百人一首、古典的物語の中の歌といった形で、和歌は版本を通して大衆にも浸透していました。 (Fig.1,2)『百人一首(後題)』艸田子編、1692年(元禄5) Fig.1,2は江戸時代中期のはじめに出版された絵入百人一首の版本です。ページの中央には天智天皇にはじまる百人一首の…

株式会社千總ホールディングス(以下、千總)に所蔵される古書資料をご紹介してきた本コラムシリーズですが、今回は一度全体を俯瞰し、古書を含めた参考品収集の全貌を押さえておきたいと思います。千總における古書の収集については初回コラムにて簡単に触れましたが、最近の調査活動の成果も踏まえつつ、今一度振り返ってみます。 千總の参考資料千總には近世・近代の絵画作品、小袖をはじめとした染織品、本コラムシリーズでご紹介してきた版本・肉筆本類など、多種多様な資料を収集・所蔵してきました。特に近代になって盛んに買い集められた小袖・古裂類と古書類は、単なるコレクションではなく、商品制作の参考品とされた可能性…

本コラムシリーズでは、株式会社千總に遺る版本や図書類をテーマごとにピックアップしてご紹介しています。今回は前回に引き続き、紋や文様にまつわる書籍を取り上げます。 伊達紋の愉しさ Fig.1~3『百撰ひな形』出版年不詳『百撰ひな形』に掲載された着物の文様は、大柄で背の上部に大きなモチーフが配置されているのが特徴です。ここは本来であれば家紋を入れる紋所ですが、それよりもはるかに大きく華やかな文様が表されていることがお分かりいただけると思います。このような装飾を目的とした紋は伊達紋とよばれ、役者や市井の遊び人が好んで用いたものと考えられます*。それは家紋の役割である、家系や所属を示すという…

明治期の千總は、刺繍絵画や友禅製品において数々の受賞を重ねましたが、その華々しい功績には多くの画家の協力が不可欠でした。画家との繋がりは、現在株式会社千總(以下、千總)に所蔵される絵画や友禅裂などの美術工芸品だけでなく、文書でも確認することができます。本コラムでは、シリーズで明治・大正時代の決算報告書類に登場する画家を紹介し、試みに当時の千總または京都の美術工芸業界のネットワークを改めて整理することを目指します(決算報告書類についての説明はこちらをご覧ください。)。 第9回は、梅村景山(うめむら けいざん)と芝千秋(しばせんしゅう)です。景山は1880(明治13)年頃、千秋は1892…

本コラムシリーズでは、株式会社千總に遺る版本や図書類をテーマごとにピックアップしてご紹介しています。今回から、染織業にもゆかりの深い「紋」にまつわる書籍を2回に分けてご紹介したいと思います。 皆さんはご自分の家紋をご存知でしょうか。黒留袖や紋付き袴など、和装では重要な意味を持つ家紋ですが、洋服が主流となった昨今は家紋になじむ機会は減る一方です。 家と紋Fig.1 〈江戸風俗図屏風〉 元禄期(1688~1704)頃しかし、京都のにぎわいを描いた洛中洛外図などには、暖簾を掲げた商家が立ち並ぶ様子がみられるものが少なくありません。それらの暖簾を見てみると多くが何らかの文様を表示し…