お知らせ一覧

2024年5月17日に京都市立芸術大学染織専攻を対象に、社内見学を行いました。見学は「着物・着るものを知る」の実習授業の一環で実施され、同専攻の藤井良子先生率いる学部3・4回生および大学院生12名が参加しました。千總では着物等の商品企画にあたり、社内において、テーマを決定し、所蔵資料や作品から着想を得て、図案を起こしてから、外部の各職人または社内工房にて製作工程に入ることが一般的です。そのために、本見学では、着物の技術を知るだけでなく、着物づくりの背景すなわち企画から商品化に至るプロセスを知ってもらうために、千總の企画開発・図案制作・製作技術・所蔵品・展覧会について、各部署の担当者より講義しま…

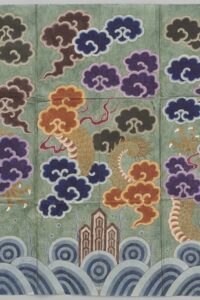

株式会社千總ホールディングス(以下、千總)に所蔵される古書資料をご紹介してきた本コラムシリーズですが、今回は一度全体を俯瞰し、古書を含めた参考品収集の全貌を押さえておきたいと思います。千總における古書の収集については初回コラムにて簡単に触れましたが、最近の調査活動の成果も踏まえつつ、今一度振り返ってみます。 千總の参考資料千總には近世・近代の絵画作品、小袖をはじめとした染織品、本コラムシリーズでご紹介してきた版本・肉筆本類など、多種多様な資料を収集・所蔵してきました。特に近代になって盛んに買い集められた小袖・古裂類と古書類は、単なるコレクションではなく、商品制作の参考品とされた可能性…

千總と京都芸術大学は令和3年度に覚書を締結し、千總所蔵の近代資料の調査を進めています。その枠組みのなかで、当研究所は明治から昭和初期の型友禅染の関連資料「絵刷」の調査を、正課授業の一環として実施しており、本年度で3年目となります。去る令和6年3月18日に、本年度の事業報告会を京都芸術大学において実施しました。 [実施概要]日 程:令和6年3月18日(月)13:30~16:00実 施 形 式:対面及びオンライン配信 (zoom)主 催:京都芸術大学芸術学部歴史遺産学科/日本庭園・歴史遺産研究センター歴史遺産研究部門共 催:一般社団法人 千總文化研究所プ …

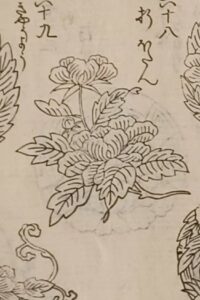

本コラムシリーズでは、株式会社千總に遺る版本や図書類をテーマごとにピックアップしてご紹介しています。今回は前回に引き続き、紋や文様にまつわる書籍を取り上げます。 伊達紋の愉しさ Fig.1~3『百撰ひな形』出版年不詳『百撰ひな形』に掲載された着物の文様は、大柄で背の上部に大きなモチーフが配置されているのが特徴です。ここは本来であれば家紋を入れる紋所ですが、それよりもはるかに大きく華やかな文様が表されていることがお分かりいただけると思います。このような装飾を目的とした紋は伊達紋とよばれ、役者や市井の遊び人が好んで用いたものと考えられます*。それは家紋の役割である、家系や所属を示すという…

去る2024年1月24日、千總本社5階ホールにおいて「真宗大谷派染織品調査報告会・勉強会」を実施いたしました。千總文化研究所では、株式会社千總(以下、千總)の前身である千切屋惣左衛門が東本願寺の御用装束師をつとめていたことから、2018年より真宗大谷派にまつわる染織品の調査を進めています。本会は2023年度に行った真宗大谷派妙誓寺調査のご報告として行ったものです。なお、本報告会では京都府京都文化博物館を中核とした令和5年度文化庁Innovate MUSEUM事業における成果物を使用ししました。報告会の記録動画は会員ページよりご視聴いただけます。 [開催概要]日時:2024年1月24日…

明治期の千總は、刺繍絵画や友禅製品において数々の受賞を重ねましたが、その華々しい功績には多くの画家の協力が不可欠でした。画家との繋がりは、現在株式会社千總(以下、千總)に所蔵される絵画や友禅裂などの美術工芸品だけでなく、文書でも確認することができます。本コラムでは、シリーズで明治・大正時代の決算報告書類に登場する画家を紹介し、試みに当時の千總または京都の美術工芸業界のネットワークを改めて整理することを目指します(決算報告書類についての説明はこちらをご覧ください。)。 第9回は、梅村景山(うめむら けいざん)と芝千秋(しばせんしゅう)です。景山は1880(明治13)年頃、千秋は1892…

[シリーズ:京都のまちの中の三条室町]第3回特別鑑賞会・講演会「千總が伝える地域の記憶」講師:西山剛氏(京都文化博物館 学芸員)日時:2023年12月21日(木) 14:00~15:40会場:千總ビル5階ホール 創業以来460余年、三条室町で暖簾を掲げてきた千總には、この土地や建物、行事など町に関係する資料が遺されています。特別鑑賞会・講演会 シリーズ〈京都のまちの中の三条室町〉では、そうした町の歴史の一端を映し出す資料を通して、千總と地域のいとなみへの理解を深めます。 京都市中京区に位置する御倉町(御倉町)は、平安時代には皇族や公家が邸宅を構え、鎌倉時代以降は一貫して…

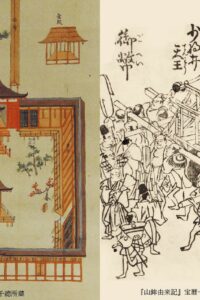

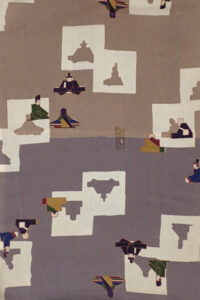

本コラムシリーズでは、株式会社千總に遺る版本や図書類をテーマごとにピックアップしてご紹介しています。今回から、染織業にもゆかりの深い「紋」にまつわる書籍を2回に分けてご紹介したいと思います。 皆さんはご自分の家紋をご存知でしょうか。黒留袖や紋付き袴など、和装では重要な意味を持つ家紋ですが、洋服が主流となった昨今は家紋になじむ機会は減る一方です。 家と紋Fig.1 〈江戸風俗図屏風〉 元禄期(1688~1704)頃しかし、京都のにぎわいを描いた洛中洛外図などには、暖簾を掲げた商家が立ち並ぶ様子がみられるものが少なくありません。それらの暖簾を見てみると多くが何らかの文様を表示し…

当研究所は、2021年度より京都芸術大学歴史遺産学科と株式会社千總(以下、千總)との産学連携事業として、同大学の正課授業において絵刷(えずり)の調査を実施しています(本事業と絵刷の詳細はこちら、前期授業の調査はこちらにてご確認いただけます。)。調査には主に同学科の増渕麻理耶先生ゼミ所属の学生が参加し、実際に絵刷に触れながら撮影と調書作成(後期のみ)を実施しています。 撮影の様子 後期授業では、2023年10月から11月に計4回の調査を、翌年2月に千總ギャラリーの見学を実施しました。調査には、前期授業に参加した3回生と大学院1回生に加えて2回生を含む計11名が参加…

明治期の千總は、刺繍絵画や友禅製品において数々の受賞を重ねましたが、その華々しい功績には多くの画家の協力が不可欠でした。画家との繋がりは、現在株式会社千總(以下、千總)に所蔵される絵画や友禅裂などの美術工芸品だけでなく、文書でも確認することができます。本コラムでは、シリーズで明治・大正時代の決算報告書類に登場する画家を紹介し、試みに当時の千總または京都の美術工芸業界のネットワークを改めて整理することを目指します(決算報告書類についての説明はこちらをご覧ください。)。 第8回は、谷口香嶠(たにぐちこうきょう)と竹内栖鳳(たけうちせいほう)です。両名はいずれも、楳嶺四天王と称される、京都…

![[事業報告会]産学連携事業 令和5年度成果報告会](https://icac.or.jp/public/wp-content/uploads/2024/02/004-066-1_trimmed-scaled-200x300.jpg)