[コラム]図書紹介16:裂張交帖(1) *会員限定*

本コラムシリーズでは、株式会社千總ホールディングス(以下、千總)に所蔵される古書・古典籍類からテーマに沿ったタイトルをピックアップしてご紹介しています。今回は染織品の裂(きれ)が貼り込まれた裂張交帖(きれはりまぜちょう)を2回にわたってご紹介します。

裂の賞玩

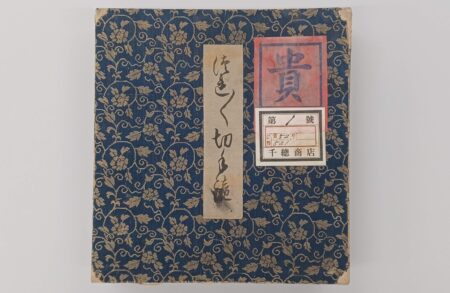

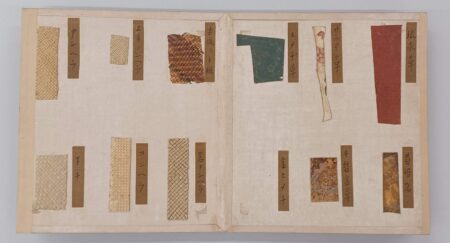

Fig.1〈つれづれ切手鑑〉

正倉院裂などに代表されるように、古来日本において舶来の布は珍らしく、また貴重なものでした。しかし布の宿命として、裁断されて細かな裂地となり、生活用具として劣化・消耗していくことは避けられません。今回ご紹介する裂張交帖には、細かな破片と化してもなお貴重なものとして舶来染織を愛でる、日本人の心の一端が表れています。

金襴や緞子といった貴重な舶来裂は茶道具の仕覆や掛軸の表具などに使われ、数寄者の目を楽しませました。このうち、特徴的なものは名物裂ともよばれ、渡来時期に応じて古渡り(足利義政頃)、中渡り(永禄・大永頃)、今渡り(享保以降)などに分類されています。年代が古いものが自ずから貴重であることは言うまでもありませんが、なかには連歌師・里村紹巴(1524-1602)が好んだ紹巴裂や、大名茶人・小堀遠州(1579-1647)が好んだ遠州緞子など、日本の著名人と結びついてその価値が強化された裂も多くあります。

希少な名物裂は、仕覆や表具としての役割を終えた後、細かな破片のようになってもなお珍重されました。様々なルーツ、文様、技法をもつこうした裂を折帖にまとめたものが、裂鑑(きれかがみ)や切手鑑(きれてかがみ)と呼ばれるものです。

つれづれを慰める裂

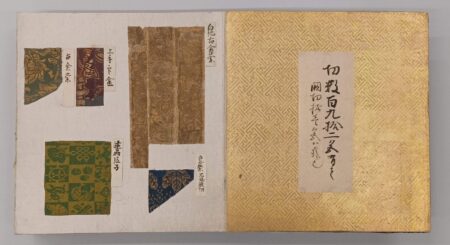

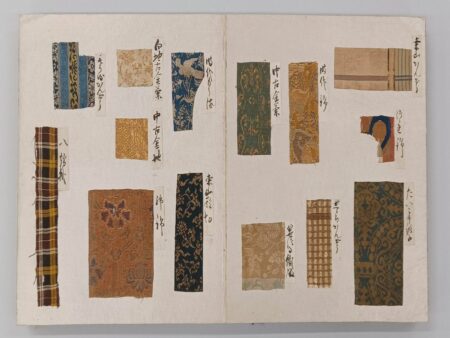

Fig.2~4 〈つれづれ切手鑑〉

千總に遺る〈つれづれ切手鑑〉には、金襴・緞子のほか、縞や格子を織り表す間道(Fig.4 右頁下段中央)や、イスラーム地域から運ばれてきたモール(Fig.5左頁下段右)などさまざまな裂が貼り交ぜられています。

それぞれの裂には題簽が付けられ、名称が記されています。名物裂の名称には、文様から名がつくパターン(花兎金襴ほか)、裂の使用者から名がつくパターン(遠州緞子ほか)、他の茶器などとの結びつきによって名がつくパターン(日野間道*ほか)など、様々なパターンがあります。それらの種類や名称は、松平不昧『古今名物類聚』(1791〔寛政3〕)に挙げられた108種が基本とされ、その後刊行された名物裂についての手引書『和漢錦繍一覧』(1804〔文化元〕)では354種もの多きにわたります。

千總では、この〈つれづれ切手鑑〉が近代の図書購入台帳の二番目に載っています。さらに、こうした裂の判別をするためか『和漢錦繍一覧』も収集されています。千總当主の裂賞玩か、または友禅製品の制作のために集められたかどうかは判然としませんが、近代に千總のコレクションが形成される初期の段階で裂鑑が重視されていたことは間違いないようです。

Fig.5〈つれづれ切手鑑〉

また、なかには茶の仕覆の底面を円形に切り抜いた残りのはぎれと思しき裂(Fig.5 右頁中段左)もあり、布地を裁断する際に落ちた裂が巡りめぐって裂鑑に収まるまでの道のりを想像せずにはいられません。

裂も革も

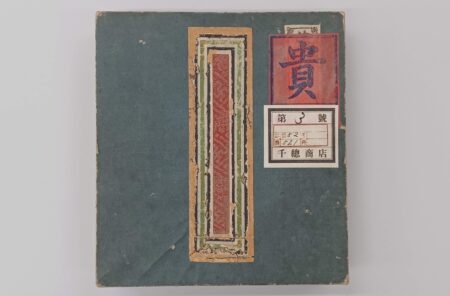

Fig.6〈古渡裂毛皮張交〉表紙

Fig.7〈古渡裂毛皮張交〉毛皮ほか

細かな裂となってまで大切に貼り込まれたのは、織物だけではありません。〈古渡裂毛皮張交〉には、毛皮や装飾が施された革や、その他の変わり種の裂がたくさん貼り込まれています。革の張交帖は珍しく、毛皮は銀鼠(オコジョ)、アザラシ、鹿など、革は染革や印伝、またその他にもアンペラ、モール、アイヌの刺繍裂などさまざまな裂も含まれます。また、日本の甲冑に使われたと思われる絵革も遺り、皮革がもつ表現の幅広さを教えてくれます。なかには「古渡」「中渡」と題簽に示されたものもありますが、その実態は定かではありません。

Fig.8 〈古渡裂毛皮張交〉印伝ほか

Fig.9 〈古渡裂毛皮張交〉水牛ほか

印伝(Fig.8 左頁)は、羊や鹿の革に文様を染め出したもので、現在では山梨県の伝統工芸である甲州印伝がよく知られますが、16世紀中ごろにインドから渡来したと考えられています。ひときわ大きい「ルイス印伝」は、煙を利用して染めたいわゆる燻革(ふすべがわ)です。本張交帖においては、宣教師ルイス・フロイスが日本の燻革を見て驚嘆したという逸話を意識した名称となっています。

Fig.10〈古渡裂毛皮張交〉アンペラほか

またアンペラ(南アジアなど熱帯地方の湿地に自生するカヤツリグサ科の多年草、Fig.10 左頁)は複数の裂が本帖に貼り込まれますが、見比べてみるとそれぞれの裂に個性があることがわかります。「上手アンヘラ」と「下手」を比べると上手の方が編み込みの目が整い、アンペラの太さも均一であることがわかります。ですが、「下手」がもつ味わいも素朴で面白いものです。名品だけを保存するのではないのが、この張交帖の特徴のひとつといえるでしょう。

遠い異国の職人の手によって生み出され、多様な来歴をもつ裂が一冊の折帖に貼り込まれ、今に遺ったものが裂鑑です。裂のひとつひとつは小さくとも、それぞれの裂が経てきた時間に思いを馳せるとき、鑑賞者は束の間果てしなく広い世界を感じることができます。

[註]

*名物茶入「日野肩衝」の袋に用いられたことから名がつく。

[参考文献]

板倉寿郎ほか監修『原色染織大辞典』株式会社淡交社、1977年

五島美術館編『古裂賞玩 舶来染織がつむぐ物語』株式会社淡交社、2024年

図書紹介コラムシリーズ

第1回「千總と近世文化」

第2回「団扇本」

第3回「ちりめん本」

第4回「江戸時代の画譜」

第5回「名所図会」

第6回「武具図解本・目利本」

第7回「小袖雛形本」

第8回「有職故実書」

第9回「女子用往来」

第10回「文様集①」

第11回「文様集②」

第12回「千總の参考品収集」

第13回「和歌関連書」

第14回「狂歌集」

第15回「明治時代の画譜」

(文責:林春名)