[コラム]図書紹介15:明治時代の画譜 *会員限定*

本コラムシリーズでは、株式会社千總ホールディングス(以下、千總)に所蔵される近世・近代の図書資料から、各テーマに沿ったタイトルをピックアップしてご紹介します。今回は明治時代に出版された画譜類をご紹介します。

江戸時代の名残

江戸時代に出版された画譜については、本シリーズ第4回「江戸時代の画譜」にてご紹介しました。画譜は絵の教科書として江戸時代を通じて多数出されましたが、近代にも(あるいは現代にも)盛んに出版されます。

しかし、そのすべてが新作というわけではなく、江戸時代の絵師の作品を出版したものも多くみられます。

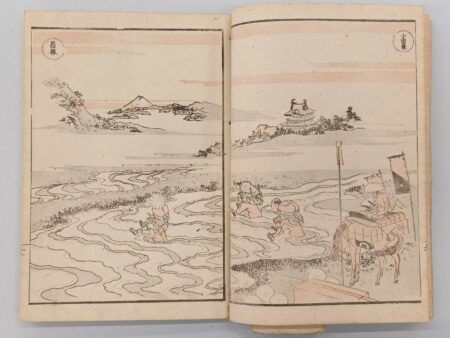

Fig.1「小田原・箱根」『北斎道中画譜』上、1881(明治14)年、葛飾北斎作、大橋榮三郎出版

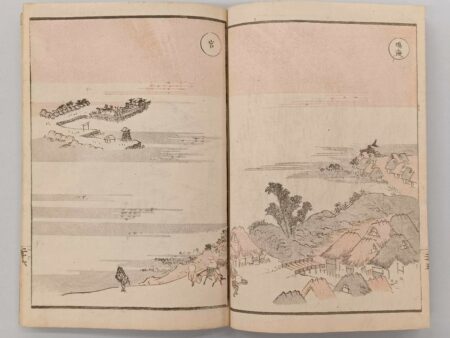

Fig.2「鳴海・宮」『北斎道中画譜』下、1881(明治14)年、葛飾北斎作、大橋榮三郎出版

本書は奥付に「故人 飾師北斎編并書」とあるとおり、作者である北斎の死後、明治時代に入ってから出版されました。小田原と箱根、鳴海と宮(熱田神宮)などそれぞれの宿は近景と遠景として描かれ、旅人が歩む先へと視線をいざなう場面展開には遠近法の技法が巧みに生かされています。近代に出版されながらも、江戸時代の名残を色濃く感じさせる作品です。歌川広重が描いた浮世絵「東海道五十三次」と比べてみるのも面白いでしょう。

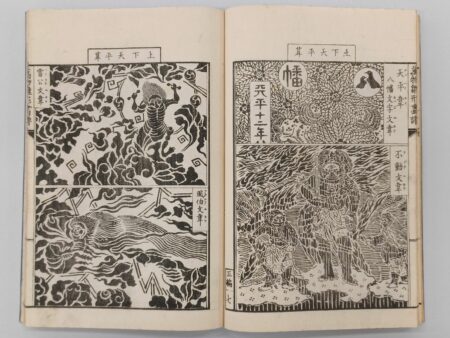

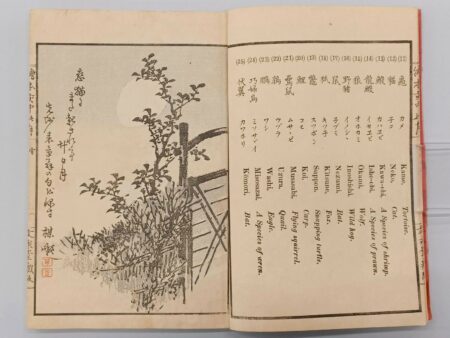

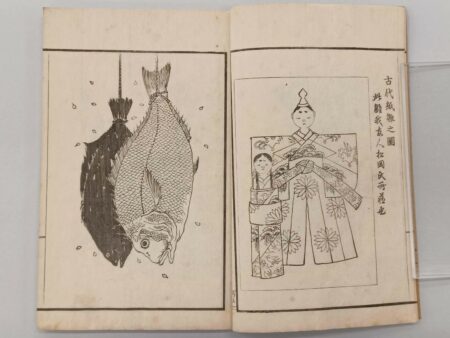

Fig.3『万物雛形画譜』1882(明治15)年、鮮斎永濯(小林永濯)画、小堀ふさ・別所平七発行

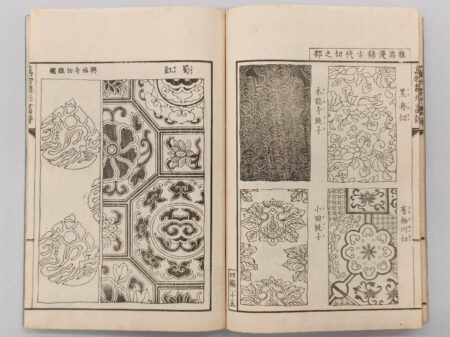

Fig.4同上

江戸時代の美術品図録である『集古十種』と似た雰囲気を漂わせるのが『万物雛形画譜』です。第1、2輯の彫師は「音川安親(象牙彫工)」と奥付に記されるとおり、主に根付として使用された牙彫(げちょう)の職人であったようです。そのためか巻一などは根付や印籠、刀装具などの彫刻作品から写したと思われる縦長の図を多く掲載しています。序文にも「其畫を輯め彫琢の摸形となし」とあるように、彫刻家が日本の伝統的な図案を彫るための見本として本書が計画されたことが窺えます。

また、第3輯には文韋(えかわ、甲冑などに用いられる柄を染め表した革、Fig.3)、第4輯には名物裂(Fig.3)の文様などが収録され、彫刻だけでなく様々な工芸品の文様が一覧できるよう作られています。

作家の画風

『景年花鳥画譜』(千總文化研究所ホームページ内「近代化を支えた画家」にてご紹介)にみられるように、近代の画家たちもまた、自らの名を冠した画譜を出版していきます。『景年花鳥画譜』の奥付では、本書があらゆる職工に向けた写生に基づく上質な手本となるよう制作されたことが12代西村によって述べられており、見て楽しむだけではなく、見て学ぶという画譜の本来的な意義を重視して出版されたことが理解されます。

また一方で、万国博覧会などを通じて世界へ向けて日本の美を伝える役割を担った近代の画家たちは、個性を磨き、それぞれの画風を画譜を通じて広く伝えていきました。

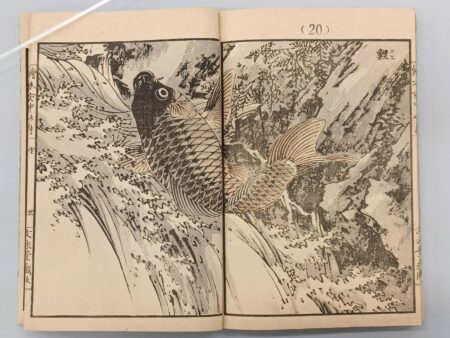

Fig.5『亥中之月』雪巻、1889(明治22)年、幸野楳嶺画、田中治兵衛発行

Fig.6同上

『亥中之月』は京都画壇の画家・幸野楳嶺が描いた動植物画を収録したもので、海外への展開も視野に入れたためか目次は英語併記で記されます。刷りは墨に薄紅が少々交えられ、力強い描写に奥行きを加えています。

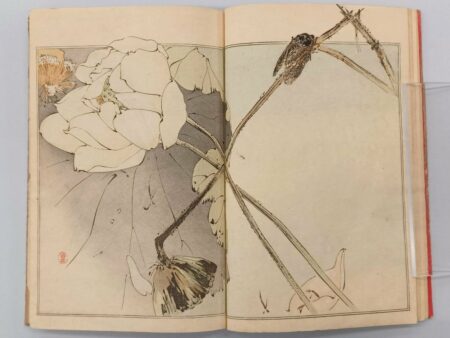

Fig.7,8「蓮花に蝉」・同部分、『省亭花鳥画譜』弐之巻、1891(明治24)年、渡邉省亭作、大倉孫兵衛発行

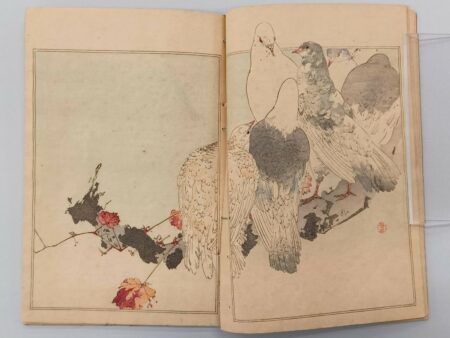

Fig.9「鳩」『省亭花鳥画譜』三之巻、1891(明治24)年、渡邉省亭作、大倉孫兵衛発行

近年再評価の進む画家・渡邉省亭の作品は国内はもちろん海外でも人気があり、肉筆画のみならず木版画も多数の作品を遺しました。

『省亭花鳥画譜』では、速さを感じさせる省亭独特の筆遣いが木版画でたくみに再現されています。蓮花に蝉図(Fig.5,6)では花弁部分に空刷りがほどこされ、印刷物では伝わりきらない肉筆原画の繊細な雰囲気を留め置こうとする工夫が垣間見えます。鳩図(Fig.7)では多彩な色により、羽毛の繊細なグラデーションや水分を多く含んだ着彩がよく再現されます。手前に描かれた4羽の鳩の姿はフリーア美術館所蔵の〈郡鳩浴水盤ノ図〉(1877〔明治10〕年)*と類似しており、実物のスケッチに基づくためか、同じ形態のモチーフが繰り返し描かれたことがわかります。

画譜で故(ふる)きを温(たづ)ねる

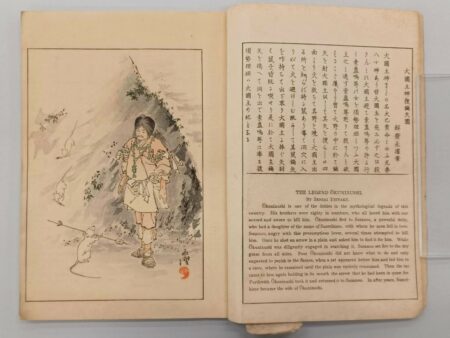

Fig.10「古今画林」一巻、1891(明治24)年、金港堂発行

Fig.11「立雛図・連魚図」『尚古亨斎画譜』二編、中島元久画、池田考吉発行、1881(明治14)年

「故きを温ね新しきを知る」は、画譜と明治時代の美術の動向に共通したスローガンといえるのではないでしょうか。明治時代には、急激な近代化への反発で、旧き良き日本の姿を回顧する動きも盛んに起こりました。

『古今画林』は明治24年から2年刊かけて4冊が発行された木版多色摺の雑誌で、内容は「大國主神捜鏑矢図」(Fig.8)や「安宅の関」など日本の神話や物語を題材にしたもので占められています。英文も添えられ、日本の伝統画題や伝説、歴史を当代の画家が描いた挿絵と共に海外へ紹介するために制作されたとみられます。古美術の姿を伝えたり、画家の作品を披露するメディアとしての機能は、近代に至って徐々に美術雑誌や写真に取って代わられてゆくことになります。しかし、近世の雰囲気を色濃く残す木版多色摺りの画譜が醸し出す独特の雰囲気は、今なお色あせない魅力を放っています。

[註]

*NATIONAL MUSEUM of ASIAN ART “Pigeons at Sensōji (Asakusa Kannon Temple)” (https://asia-archive.si.edu/object/F2000.1a-d/)

図書紹介コラムシリーズ

第1回「千總と近世文化」

第2回「団扇本」

第3回「ちりめん本」

第4回「江戸時代の画譜」

第5回「名所図会」

第6回「武具図解本・目利本」

第7回「小袖雛形本」

第8回「有職故実書」

第9回「女子用往来」

第10回「文様集①」

第11回「文様集②」

第12回「千總の参考品収集」

第13回「和歌関連書」

第14回「狂歌集」

(文責:林春名)