[コラム]図書紹介13:和歌関連書 *会員限定

本コラムシリーズでは千總に所蔵される近世・近代の版本を中心とした図書資料をご紹介しています。今回はきものの文様ともつながりの深い、和歌に関する書籍についてご紹介します。

和歌の出版

絵画や染織、漆工、金工など幅広い美術分野に影響を及ぼした和歌ですが、出版にもその足跡は残されています。江戸時代には三十六歌仙や百人一首、古典的物語の中の歌といった形で、和歌は版本を通して大衆にも浸透していました。

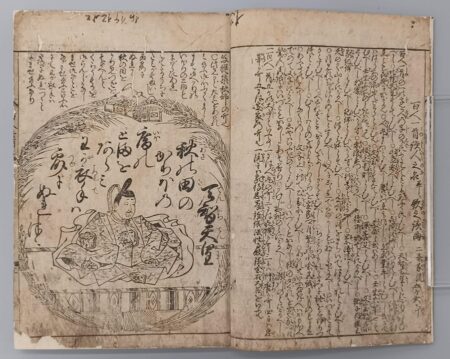

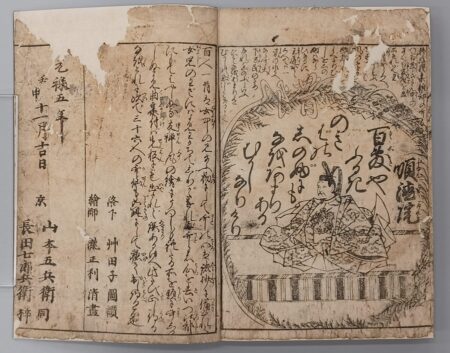

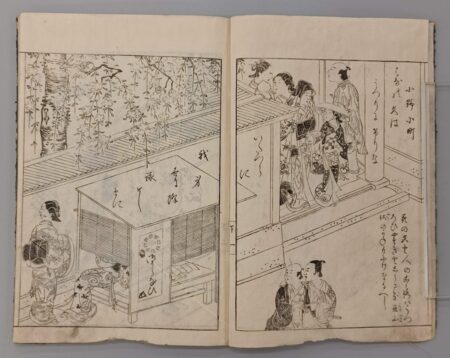

(Fig.1,2)『百人一首(後題)』艸田子編、1692年(元禄5)

Fig.1,2は江戸時代中期のはじめに出版された絵入百人一首の版本です。ページの中央には天智天皇にはじまる百人一首の詠み手の肖像と和歌が描かれ、様々なモチーフがそれらを取り囲んだ構図をとっています。例えばFig.1の「秋の田の…」の歌では稲穂と庵室が歌の情景を表しています。また、Fig.2右ページの死の床にある人物の心情を歌った「あらざらむ…」の歌にはある歌が書かれた書簡のようなものが取り合わせられています。この歌は「長き夜の 遠(とほ)の睡り(ねふり)の 皆目さめ 波乗り船の 音の良きかな」で、上から読んでも下から読んでも同じ音となる回文で、初夢に吉夢を見るためのまじないとしてこの歌が書かれた宝船の絵を枕の下に置く風習がありました。歌意との直接のつながりは掴みかねますが、「死ぬ前に想い人に一目会いたい」という願いと「初夢に吉夢を見たい」という思いに通ずる意識が関連付けられたのでしょうか。

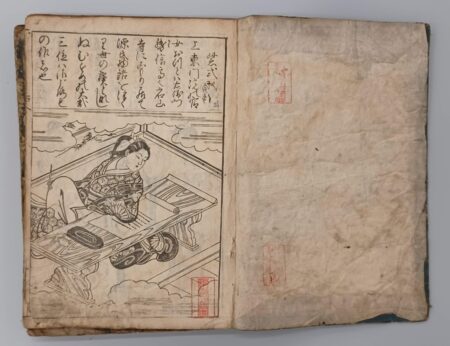

(Fig.3)同上、奥付

本書の跋文を見ると、「女児のわざにはよみわかちてしりがたければ歌の心を去いつ頃都にもてはやしぬる友禅風の絵にうつしもれたる所を頭に書しるしぬ」とあります。本書は女子用往来同様に幼い女性向けに書かれたものであり、流行の友禅風の挿絵に、従来の女児向け絵入百人一首では不足していた歌の意味(解説)を添えたものとして出版されたようです。江戸時代の染織を語るうえで欠かせない友禅の名はここでも登場し、その影響力の大きさを感じさせます。

著者の艸田子は江戸時代前期の作家・苗村丈伯(1674-1748)と解されます*1。丈伯は『女重宝記』(元禄5年刊)などの女子用往来や、『世話用文章』(元禄3年刊)といった字書も手がけました。

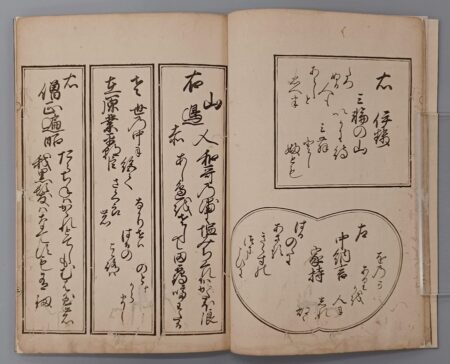

(Fig.4)『色紙短冊歌仙(後題ヵ)』著者不詳、1691年(元禄4)

『色紙短冊歌仙』も前の版本と同時期に出版された和歌関連書ですが、作風は全く異なります。挿絵は一切ありませんが、様々な枠取りの色紙や短冊形に観賞用や仮名手本としての側面が強いようです。取り上げられているのは三十六歌仙で、この期に古典文学の梗概書や往来書が盛んに出版されたことも合わせ、人々が学ぶべき手本として古典に大きな関心を寄せたことがわかります。

和歌の情景

(Fig.5)『絵本百人一首』北尾辰宣筆、1757年(宝暦7)

(Fig.6)『和漢合類絵本鑑』1714年(正徳4)

古典文学は江戸時代にしばしば翻案、パロディ化されます。『偐紫田舎源氏』に代表されるように、平安時代に書かれた物語を後の時代の人物・情勢などに置き換えて新たな作品として描いたものが江戸時代にはしばしばみられます。『絵本百人一首』(Fig.5)、『和漢合類絵本鑑』(Fig.6)もその手法をとり、百人一首の各首を引用しつつも、歌の情景として描かれた挿絵は江戸時代の日本の風景であったり、古代中国の風景であったりします。果ては紫式部が近世風の装いで描かれる(Fig.6)など、現実にはあり得ない情景を当然のように描き出す筆致には驚かされます。しかしそれを可能にしたのは、幅広い社会的階層の人々へ古典文学を広め浸透させた、近世の出版文化そのものだったのです。

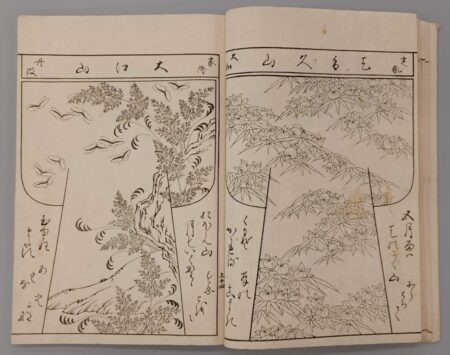

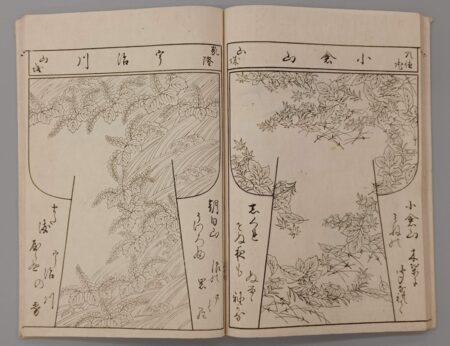

(Fig.7,8)『百首哥入名所ひいなかた』上下、小岩喜代親筆、1939年(昭和14)複製、原本1699年(元禄12)頃

和歌のもつ豊かな情景はきものの文様にも多く取り入れられました。『百首哥入名所ひいなかた』は和歌を主題とした小袖模様が掲載された小袖模様雛形本です。小袖の文様は腰の片側を空けた、元禄期に流行した文様形式であり、当時このように文学作品や和歌を典拠とした小袖文様が好まれたことを示しています。和歌や物語を主題にした文様は、多くを説明せずとも象徴的なモチーフだけで和歌の情景を借りることができ、比較的大ぶりなモチーフを肩から裾まで表したこの期の小袖とも相性が良かったともいえます。

千總の当主と歌壇

さて、現在の千總の前身となる法衣商・千切屋惣左衛門が和歌や蹴鞠などを通して公家社会の知識を身に着けていたことは、千總に遺された「蹴鞠 萌黄下濃葛袴免状」(1718〈享保3〉年)や「禁裏御束帯具」(原本1544〈天文13〉年)などからうかがえます*2。

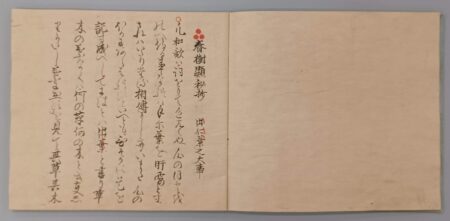

(Fig.9)「春樹顕秘抄」1709年(宝永6)平間長雅写

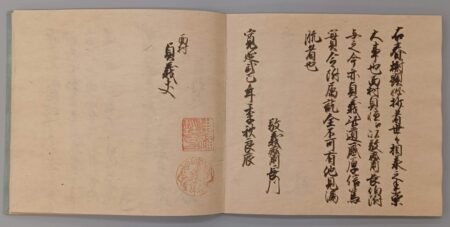

(Fig.10) 同上、1749年(寛延2)の奥付

和歌もまた、公家にとって欠かせない教養でした。その影響か、千切屋惣(總)左衛門家の5代・6代・7代目は歴代当主のなかでも特に和歌に傾倒していました。5代惣左衛門・貞恒は有賀長伯から語学書である「春樹顕秘抄」(Fig.8)と「春樹顕秘増抄」を1736(元文元)年頃に伝授され、惣左衛門家における和歌学習の嚆矢となったようです。1718年(享保3)に3代惣左衛門・恵貞の50回忌、1722年(享保7)に4代惣左衛門・貞道の33回忌にてそれぞれ追福の和歌を詠んでいることが別の資料からも知られ、しばしば歌会にも参加するなど、和歌の道に熱心だったようです。

さらに千切屋系図によると、千切屋九郎兵衛貞長(?~1745〈延享2〉、貞恒とは祖父同士が兄弟)、千切屋久右衛門家常貞(?~1744〈延享元〉、同前、貞長とはいとこ同士)らも同じく有賀長伯門下であったことから、一門の中で和歌を習うことが流行したのかもしれません。

なお、5代に和歌を教えた有賀長伯は二条流を継いだ歌学者で、室町時代末に成立し著者不明の「春樹顕秘抄」を増補した「春樹顕増抄」の著者でもあります。またその子である有賀長因(1712-1778)も、千總の6代・7代へ両書を伝授しています。Fig.10は「春樹顕秘抄」の奥書で、6代貞義が長因(長川)から本書を伝授された際のものです。

17世紀末~18世紀半ばの資料を取り上げつつ、千總に遺る和歌にまつわる資料を辿ってみました。あるいは版本によって娯楽的に享受し、またあるいは歌人に師事し自らも歌詠みの道を究めるなど、町人のなかでも和歌との付き合い方には一線を画すものがあったようです。

[主要参考文献]

藤田洋治「版本『絵入百人一首』の合刻作品―近世期女子教養書として―」、人文科教育学会『人文科教育研究』22号、pp.197-205、1995年。

[註]

*1 石田礼以菜「苗村丈伯の著作について」『三田國文』67号、pp.75-89、慶應義塾大学国文学研究室、2022年。ただし本稿にて取り上げた艸田子著作は当該論文末尾の「苗村丈伯の作品一覧表」には該当がない。

*2 各資料について詳しくは千總文化研究所ホームページ「御装束師の時代」をご参照ください。

第1回「千總と近世文化」

第2回「団扇本」

第3回「ちりめん本」

第4回「江戸時代の画譜」

第5回「名所図会」

第6回「武具図解本・目利本」

第7回「小袖雛形本」

第8回「有職故実書」

第9回「女子用往来」

第10回「文様集①」

第11回「文様集②」

第12回「千總の参考品収集」

(文責:林春名)