近世の千切屋の活動に関する研究

千總文化研究所では株式会社千總ホールディングスに遺る資料から、歴史・美術・教育・修復などさまざまな観点から探求を行っています。

今回は、千總の前身であり江戸時代に法衣装束師として活動していた千切屋惣左衛門の活動に関する調査研究活動をご紹介します。なお、本記事内で取り上げる資料はすべて株式会社千總ホールディングスの所蔵です。

千切屋惣左衛門は東本願寺の御用装束師として活動したことが知られながらも、その活動実態は解明の途上です*1。そこで、「近世の千切屋の活動に関する研究」と題し、近世の活動について調査を進めています。

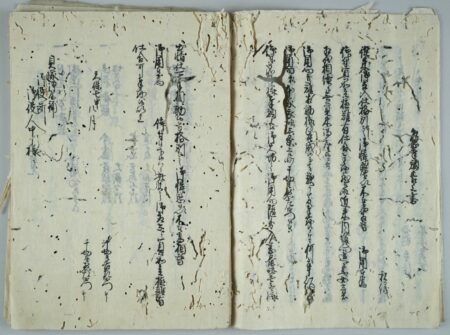

本年、1件の資料の翻刻を行いました。「貝塚御屋舗記録」と題されたこの資料は、1836(天保7)年9月から1840(天保11)年3月までの、願泉寺(貝塚御坊、真教院)御用にまつわる証文などの写しがまとめられています。保存状態が悪く虫損が多いため、翻刻も解読可能な部分に限られました。

貝塚御坊は現在真宗本願寺派に属していますが、1602(慶長7)年の本願寺東西分立以降も江戸時代を通じて東西兼帯でした。本資料によると、千切屋惣左衛門と貝塚御坊との関わりは、天保7年7月に寺方から「これまで京都御用を勤めていた千切屋善左衛門が継続困難となった」旨の封状が千切屋へ届いたことから始まります。善左衛門が御用勤めを果たせなくなった理由は明らかではありませんが、今後の御用仕事はその本家である惣左衛門へ出されるよう願い出ることとなりました*2。

本資料には続いて、善左衛門から引き継いだ御用先が列挙されます。なかには日光河原御殿(輪王寺)、粟田御殿(青蓮院)、東本願寺、西本願寺などの名が挙がります。

貝塚御坊は輪王寺の院室(附属寺院)の地位を与えられており、輪王寺はその関係から御用先として挙がっているものとみられます。また、青蓮院は江戸時代以前に東西分立前の本願寺を庇護し、宗祖・親鸞聖人が青蓮院において剃髪したことからも東西本願寺との関係の深さは明らかです。

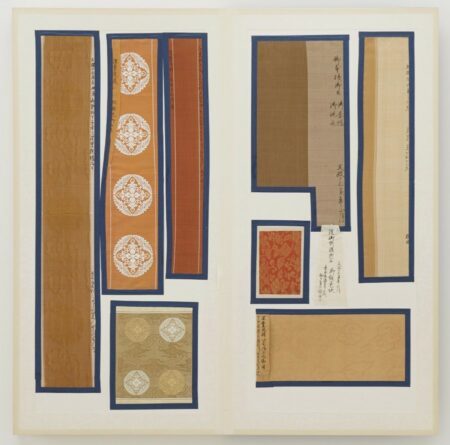

それら各寺の装束調進における御用仕事の実例として、千總に遺る「装束法衣裂張交帖」には「日光宮」や「日光御召」の墨書がついた裂が複数貼り込まれています。そのなかで最も年代の古いものは1809(文化6)であり、善左衛門御用時代の品と考えられます。日光御用の裂が遺るのは天保9年までで、以降は東本願寺宗主である20代達如上人や宝如上人、21代厳如上人、御連枝などの御用の裂が遺ります*4。この頃からは和紙製の袈裟雛形も遺り、御用装束師の仕事のありさまを伝えます。

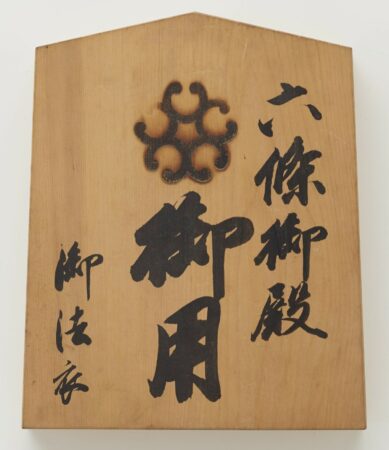

これらの資料を総合することで、貝塚御坊の御用をきっかけとして漸次東本願寺の仕事も請け負うようになったため、東本願寺御用装束師として正式に鑑札を与えられるほどになったと考えられます。

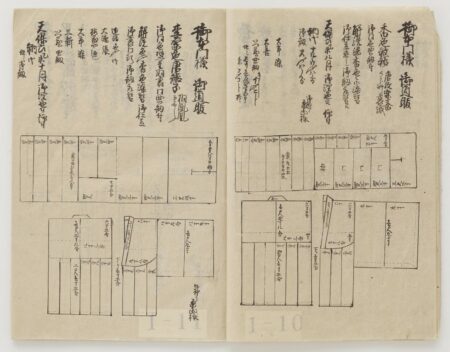

例えば、法衣装束の寸法などの情報が記された「法衣仕様帖」には天保6年に東本願寺へ納められた「御本門様」や「御新門様」の法衣装束が含まれますが*5、これらの注文もそうした方々からの御用を受けていた時期のものであろうと思われます。天保6年は1823(文政6)年に焼失していた御影堂・阿弥陀堂が再建され、3月に遷仏遷座の供養が行われた年です。大規模な法要に際し、新たな法衣装束が多数入用になったと思われますが、東本願寺は当時財政難に陥っており、千切屋惣左衛門が御用を受けた法衣もすべてが新調ではなく、修理や染め直し(潤色)を含むものでした。新品の制作だけでなく、顧客の様々な要望を集約する悉皆屋のような役割を果たしていたことが分かります。

「貝塚御屋舗記録」には他にも年賀の挨拶状文面の記録や、贈答品の記録などがあり、御用を受けるにあたり挨拶や作法が重視されていたことが窺えます。門跡寺院やそれに連なる寺院の御用を受けるにあたり、その階級に住まう人々のコミュニケーションを御用商人も学ぶ必要があったのです。

さらに「貝塚御坊屋舗記録」には、一点のみ、法衣装束調進に関する記録も含まれていました。1837(天保8)年8月、惣左衛門が貝塚御坊から法衣装束の発注を受けた記録です。

| 一、 御前様 此度将軍宣下御恐悦ニ御参向ニ付御装束之 御用八月ニ被 仰付候、紫貫白之御大五條、藤色紋紗御素絹、 縹色貫白綾之御刺貫、右三品二月中ニ相納候様被 仰付候、然ル処 二月十九日ニ奉相納候、即刻御用代銀御下ヶニ相成、手形ニ而請取 貝塚両替ニ而金子請取申候 |

御前様すなわち当時の住職は卜半了真(1788~1846)*3で、将軍宣下による参向のための装束を調えた記録です。折しも天保の大飢饉の最中にあり、華美を嫌ってか、法衣装束に関する他の記録は遺されていません。

こうした仕事の経験から、惣左衛門は貝塚御坊の御用となることを願い出ます。

| 乍恐口上書 一、私儀呉服商売仕罷候、泉州貝塚卜半 真教院江出入仕居候処、此度私儀用達可相勤旨 被申付候付此段奉伺候、尤是迄何之懸り合等無 御座候間、御慈悲ニ右之趣御聞届被成下候ハゝ難有 奉存候、以上 天保八酉正月廿二日 衣棚三条上ル町 千切屋惣左衛門 印 頭ニ付代 専助 印 年寄 弥三郎 頭ニ付代 清兵衛 印 五人組 市兵衛 印 御奉行様 右之通西御役所江奉伺候処、御聞済之上東御役所へも 此通り差出申候 |

同じく天保8年に惣左衛門は赤穂藩森家へも御用商人となる旨を願い出ており、惣左衛門にとって御用の看板が商売の存続に必要であったであろうことを想像させます。無論、飢饉による不況、あるいは1817(文化14)年に同じく分家の千切屋吉右衛門が有栖川宮御用達となっていた*6とも無関係ではないでしょう。

ただ、こうした執心がったあったにもかかわらず、顧客は貝塚御坊から東本願寺へ移り、同年に東本願寺から御用の鑑札を授かります。本資料ではその周辺の動向をこれ以上明らかにできなかったため、今後も資料調査を継続しつつ、御用商人として確立するに至った経緯を詳らかにしていきたいと思います。

[註]

*1 株式会社千總ホールディングスに遺る東本願寺御用に関する主な資料は「御装束師の時代」を参照のこと。

また、真宗大谷派寺院に遺る染織資料の調査も進めている。概要は下記の報告を参照されたい。

なお、会員ページにおいては、各報告会の記録動画を公開しているほか、『年報』に詳細な記事を掲載している。

*2 願書部分の翻刻は下記のとおり。適宜読点を補い、損傷による解読不能箇所は■(1字)または[ ](文字数不明)で表した。

乍恐奉願上候之書

一 私儀

従来御立入仕格別之御憐慇を以不被為相務 御用被為

仰付冥加至極難有仕合奉存候、然ル処近来内■向追々不如意

相成相続も無覚束御座候ニ付

御用向茂難相勤様罷成候而者難ヶ敷奉存候ニ付、何卒以[ ]

御用向私本家衣棚三条上ル町千切屋惣左衛門江被

仰付被成下候様奉願上候、御大切之御用向随分入念廉略無之様

出精仕可奉相勤候間、格別之御憐慇ヲ以不被為相替

御用被為 仰付被下候ハゝ、此上之御取立と冥加至極難有

仕合可奉存候、以上

天保七申八月 千切屋善左衛門 印

千切屋惣左衛門 印

貝塚御屋鋪 御役所

御役人中様

*3 鶴﨑裕雄・大利直美「研究報告:堺伝授の周辺 中庄新川家文書研究会報告四―翻刻『紀の路御遊覧日記』―」『国文学研究資料館調査研究報告』39号, 2019, pp. 65-87

*4 連枝は宗主の兄弟・子息を指す。「装束法衣裂張交帖」に遺るもので判明するものは大谷朗晶(深量院達智)、大谷勝尊(摂光院厳性)、大谷勝信(慧日院厳量)である。

*5 「法衣仕様帖」の全文翻刻は『千總文化研究所 年報』5号 ( 2024, pp. 66-69) に掲載している。

*6 足立政男「千吉商店の歴史と経営-近世京都室町における商業経営-」株式会社千吉商店, 1957, p. 39

(文責:林春名)