調査報告

千總文化研究所では株式会社千總ホールディングスに遺る資料から、歴史・美術・教育・修復などさまざまな観点から探求を行っています。今回は、千總の前身であり江戸時代に法衣装束師として活動していた千切屋惣左衛門の活動に関する調査研究活動をご紹介します。なお、本記事内で取り上げる資料はすべて株式会社千總ホールディングスの所蔵です。 千切屋惣左衛門は東本願寺の御用装束師として活動したことが知られながらも、その活動実態は解明の途上です*1。そこで、「近世の千切屋の活動に関する研究」と題し、近世の活動について調査を進めています。 本年、1件の資料の翻刻を行いました。「貝塚御屋舗記録」と題さ…

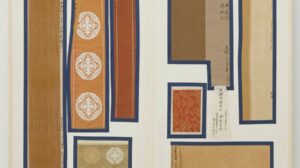

「千總の友禅」が始まったのは幕末と言われています。明治時代以降その製造は本格化。合成染料や型友禅染(手捺染)といった、材料や技術の革新を重ねて販路が拡大され、やがて友禅製品は現代に至る千總の主力商品となりました。1893(明治26)年に、12代当主・西村總左衛門が緑綬褒章を授与された際の文辞には、「夙に意を家業に励まし世に千総(ママ)友禅の名称を馳せ販売益広まり(略)」とあり、当時から「千總友禅」と認識されていたことがわかります。 こうした千總友禅の発展の軌跡を示すのが、友禅見本裂の資料群、通称「友禅軸」です。友禅軸とは、1873(明治6)年以降に千總で製作された友禅見本裂を1~4枚をまとめて…

嵯峨本願寺は京都・嵯峨に位置する寺院で、東本願寺法主で旧華族・大谷伯爵家の蔵品を今に伝えています。なかでも染織品は近世後期以降の大谷家歴代が着用された多数の法衣装束からなり、これまで明らかにされることのなかった東本願寺における法主衣体および法服*1の実態を探るに欠かせない資料です。 当研究所では2024年4月より嵯峨本願寺に所蔵される染織品の調査を行っています。株式会社千總ホールディングスの前身である法衣商・千切屋惣左衛門が、近世後期から近代にかけて大谷家の御用を行ったことが分かっています*2が、実際の製品や制作規模など不明な点が多く残されています。今回の調査において、千切屋惣左衛…

千總とも縁の深い画家・岸竹堂による「大津唐崎図」。その本格解体修理が2022年より実施され2024年に完了しました。当研究所は、修理監理として、株式会社千總(現 株式会社千總ホールディングス)に事業の運営と指導助言の協力を行いました。 大津唐崎図とは〈大津唐崎図〉(八曲一双、絹本著色)は、右隻に雪暮の大津の町並み、左隻に三上山に臨む唐崎の松という、琵琶湖の景勝地をあらわした作品です。1875(明治8)年に制作され、翌年のフィラデルフィア万国博覧会(アメリカ合衆国)に、千總当主・西村惣右衛門(12代西村總左衛門)の名前で出品されました。千總にとっても、竹堂にとっても、これが初めての万国…

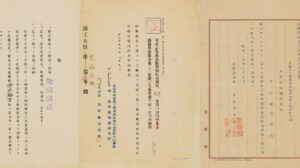

当研究所では、近現代文書の悉皆調査を進めています。そのなかで、第2次世界大戦中に行われた工芸技術保護に関係する資料の現存を確認してきました。資料の代表的な例としては、当webサイトでもご紹介している「奢侈品等製造販売に係る申請書および許可書」(昭和18年、19年)などを含む、「西村總染織研究所」(昭和15年設立)に関係する資料などです。当時の全国の染織業界では、日本美術及工芸統制協会などの様々な団体等による統制のもとに、工芸技術に係る製品の生産量の管理や、材料や燃料等あらゆる物資の移動制限などが実施されており、本資料はその実態の一端を示すものです。 奢侈品等製造販売に係る申請書およ…

江戸後期から明治頃にかけての千切屋總左衛門(千總の前身)が真宗大谷派の御用を請けていたことから、千總文化研究所では2019年度より真宗大谷派染織品資料調査を行っています。その一環として、2023年度は6月から8月にかけて、真宗大谷派妙誓寺に所蔵されている法衣装束等の染織資料の調査を行わせていただきました。 妙誓寺 外観 調査資料は31点あり、このうち袈裟類は22点、着物が1点、帯が2点、袴が2点、その他が4点でした。 調査風景 妙誓寺資料の特徴は、紋が縦横に整列する「居並び」の文様形式の袈裟が占める割合が高いことにあります。居並びの文様は現在の真宗…

今、多くの伝統技術の継承が危ぶまれています。そしてその道具を作る技術も失われようとしています。多彩な染め分け表現ができる「桶出し絞り」もその一つです。千總文化研究所では、「桶出し絞り」の技術と道具について、ヒアリング調査進めています。 桶出絞りとは?上下に蓋がある桶を使用し、染める部分を桶の外縁に沿って細密に固定し、染めずに残す部分を桶の中に入れ、桶の上下の蓋を固く緊縛し、桶自体を染液につける技法です。 比較的大きな面積を、様々な形に多色に染め分けることができ、模様の輪郭に縫い目を施して絞るため、凹凸のある独特な風合いが特徴です 大正の終わ…

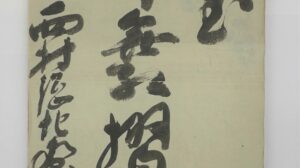

明治時代以降、西村總左衛門の商店は、型紙を用いて文様を染める「型友禅」による商品を製造する、代表的な会社のひとつでした。その当時の盛況ぶりを伝える資料のひとつとして、同社には型友禅の見本の布、すなわち「型友禅裂」が所蔵されています。明治6年から昭和10年代までに製造された型友禅裂は1000点にのぼり、これまで様々な専門家により調査研究が行われてきました。なお、個々の型友禅裂については、現在連載中のTHE KYOTOでも紹介しております。 そして、その他に、型友禅の製造に関係する資料として、「絵刷」(えずり)が、同じく所蔵されています。 Fig.1 絵刷冊子の表紙(一例) &…

《法服(紅鈍色緞子牡丹唐草地模様)への紋(丸ニ三ツ葵)仕様書》 千總文化研究所は、中世日本研究所、京都府京都文化博物館の研究者と共に法衣装束の調査を進めています。千總が「御装束師千切屋惣左衛門」として真宗大谷派宗務所(東本願寺)をはじめとする寺院の御用を務めていた歴史とともに、寺院の豊かな装束文化を研究するためです。千總には、図案や雛形、見本裂は遺されていますが、実際にどのような法衣装束を制作していたのかはほとんど分かっていませんでした。 最初の手がかりは、2010年に同朋大学安藤弥教授の研究チームが調査をし、千切屋惣左衛門が手がけた装束が残されていることが知られていた真宗大谷派姫路船場別院本…