「五感から知る言葉にならない日本の美」第4回開催報告

千總文化研究所は、次世代育成支援を目的として、日本の文化芸術を大人が学ぶ体験型プログラムを、2024年11月からスタートしました。第一線で活躍する表現者・技術者をお招きし、五感をテーマとしたご講演と感性や感覚に立ち返って文化芸術を深く知る体験をご提供するプログラムです。本プログラムの収益は、当研究所が企画・開発を進める次世代育成プログラムの運営に充てられます。

第4回は、千家十職・竹細工柄杓師14代の黒田正玄先生をお招きして、京都の老舗旅館・柊家にて開催いたしました。本回は、黒田先生のご講演、黒田先生の作品を用いたお茶席体験と、柊家館内ツアーにて約2時間のプログラムとして構成されました。

最初に、柊家の大女将と女将が自ら館内をご案内くださいました。

200年以上の歴史の中で、多くの著名人も迎えた旧館、新館の20余の宿泊部屋は、すべて異なる趣向が凝らされています。

中川清司氏による神代杉を用いた床板、小川三知氏のステンドグラスなど、細部に至るまで繊細で洗練されたつくりを間近でご覧いただきました。

続いての黒田先生のご講演は、中庭の緑に囲まれた3面ガラス張りの広間にて。

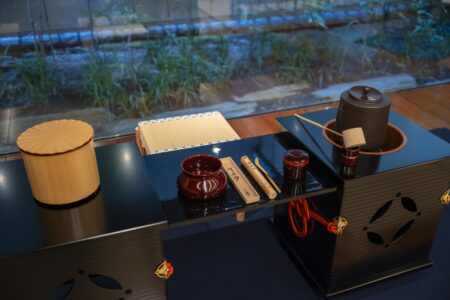

先代(13代黒田正玄)が制作されたお道具を用いたお呈茶をお楽しみいただきながら、お聞きいただきました。

千家十職というお仕事のこと、材料である竹を守ることが難しくなってきていること、先代との思い出を交えながら、竹やものづくりへの思いなどをお話しいただきました。

お釜とお茶碗以外は、すべて竹から作られたお呈茶のお道具。竹の種類やどの部位をどのように用いているか、などもご解説いただきました。

ご講演の後は、花入、茶器、香合など特別にご用意いただいた黒田先生の作品鑑賞を行いました。

身近でありながら奥深い竹のこと、黒田先生のものづくりのことなど、作品を前に参加者から熱心な質問が飛び交いました。

本プログラムは、デジタル技術によって様々な事柄を容易に他者と共有できる現代への問いとして、共有と共感の次元を転換する試みでもあります。

「言葉にならない」ほど感覚的なこと、けれども人の創造性に深く根ざし、文化を次世代に繋ぐために大切なことを皆様と共に考えていきたいと願っています。

次回は、能囃子小鼓方大倉流16世宗家の大倉源次郎先生をお招きし、10月11日に開催します。

プログラムの詳細は、こちら

ご関心をお寄せいただけましたら幸いです。

Photo by 内藤貞保

【千總文化研究所が開発を進める次世代育成プログラムとは】

千總文化研究所は、2021年より次世代育成のための教育プログラムの開発を、教育工学の専門家の指導のもと進めて参りました。2022年には、染織技術、色や模様など着物に関わる事柄を学校で学ぶ科目と結びつけ、学問分野を横断した学際的な学びを提供する課外プログラム「きもの科学部」を京都市教育委員会の協力のもの設計・実施いたしました。

次世代を担う子どもたちには、学問と社会と文化のつながりや自然と人間の関係性から、未来を考える力を身につけてほしいと考えています。

今回の収益により、中学生・高校生のための課外プログラム「きもの科学部」を実施するのほか、国内外の教育機関・専門家と連携した異文化交流や教育教材開発への展開を進めます。着物以外の分野への応用も視野に、文化芸術を題材とした次世代の創造力や思考力育成プログラムの社会実装を目指して参ります。

関連ページはこちら