[コラム]染織品紹介2:江戸時代前期の文様 *会員限定*

前回は江戸時代初期の染織品における色彩の一例をご覧いただきました。しかし小袖は色だけで成り立つものではありません。今回は小袖の流行にも関わりの深い「文様」と「技法」のつながりを見ていきたいと思います。

雛形本にみる文様

江戸時代前期、すなわち17世紀はじめから中ごろにかけて、どのような模様の小袖が作られていたのかについては、雛形本(雛形本の概要については図書紹介コラム参照)を見てみるのがわかりやすいでしょう。

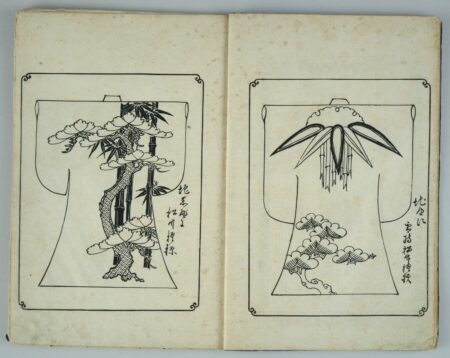

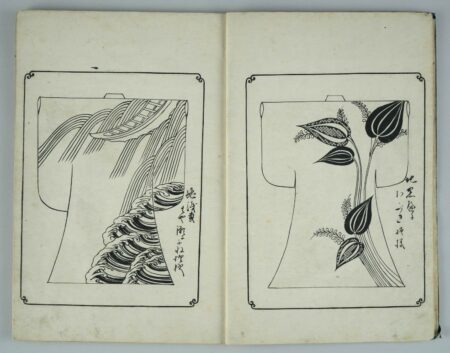

Fig.1,2 『御ひながた』原本1667(寛文7)年(山田繁太郎、1905[明治38]年復刻)

現存する最古の雛形本である『御ひながた』には、小袖の背面に様々な文様が描かれています。本の挿絵として見ると小さい柄に見えますが、これらがこのまま着物の柄になったことを想像してみると、ひとつひとつのモチーフがかなり大ぶりに描かれていることがわかります。もうひとつの大きな特徴が、文様が背中の片側に寄ることです。Fig.2のように、肩から片方の脇へ文様が流れ、そのまま裾へとつながる模様構成は見る者の視線の流れを生じさせ、小袖全体に動きを与えます。

この時代に小袖を誂えることができるのは、武家や裕福な町人たちでした。『御ひながた』が出版された1660年代の後半は、社会の中核を担う世代が江戸時代生まれの人々へと移り代わった時代です。彼らが持って生まれた新しい時代への感覚が、おおらかで大胆、そしてのびのびとした小袖模様を生み出したといえるでしょう。

染織品にみる文様と技法

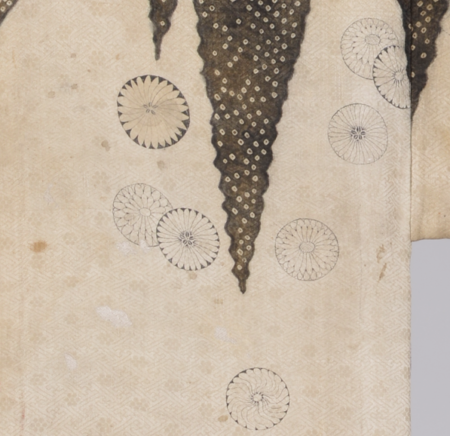

Fig.3〈白綸子地甕垂れ文様小袖〉背面(左袖は後補) 江戸時代前期(17世紀中期)

Fig.4 同上前面(衿・衽は後補)

染織品にも同様の例が見いだせます。〈白綸子地甕垂れ文様小袖〉は染め分けによる大胆なデザインが目を引く小袖です。右肩の甕から注がれた水は弧を描くように左脇・左裾へと流れ、躍動的な印象です。このように文様を片側に寄せてC字のように弧を描くような模様は寛文期の雛形本にみられることから「寛文模様」と呼ばれます。本品は絞り染めで黒と白と藍とを染め分け、色彩的にもコントラストが効かされています。

Fig.5 同上部分拡大

Fig.6 同上部分拡大

ですが、よく目をこらしてみると、この小袖は大胆さだけではなく繊細な面も持ち合わせていることに気が付きます。Fig.5は右背中部分の拡大図ですが、肩から滴る雫のように、細い墨書きでさまざまな菊の花が描かれています。さらに、左腰部分(Fig.6)、甕から流れ幾筋にも分かれる水には、唐草風やデフォルメされた菊花など、変化に富んだ描き絵が施されます。

こうした、おおらかな絞り染めと繊細な墨の描き絵を併用した小袖は、少し時代を遡った安土桃山時代の小袖にみられる「辻が花染め」の特徴といえます。しかし、この小袖にみられる大胆な模様構成は既に寛文模様の流行が表れています。文様だけではなく、また染織技法だけでもない、それぞれの時代観が混ざり合った作品といえるでしょう。

私たちが小袖を過去の美しい文化と捉えるように、江戸時代のはじまりを生きた人々もまた、前時代への憧憬を小袖模様を通して抱いていたのかもしれません。〈白綸子地甕垂れ文様小袖〉のような過渡期的な作例は、小袖がいにしえの人々の生活を彩り、人々の感性にフィットするように変化してきたことを改めて思い知らせてくれます。

[参考文献]

小山弓弦葉『「辻が花」の誕生 : 「ことば」と「染織技法」をめぐる文化資源学』東京大学出版会, 2012年

(文責:林春名)