[コラム]千總と近代画家6:今尾景年 *会員限定*

明治期の千總は、刺繍絵画や友禅製品において数々の受賞を重ねましたが、その華々しい功績には多くの画家の協力が不可欠でした。画家との繋がりは、現在株式会社千總(以下、千總)に所蔵される絵画や友禅裂などの美術工芸品だけでなく、文書でも確認することができます。本コラムでは、シリーズで明治・大正時代の決算報告書類に登場する画家を紹介し、試みに当時の千總または京都の美術工芸業界のネットワークを改めて整理することを目指します(決算報告書類についての説明はこちらをご覧ください。)。

第6回は、今尾景年(いまおけいねん)です。京都を代表する日本画家の1人であり、花鳥画の名手としても知られています。千總においては、数多くの友禅や刺繍製品の下絵を手掛けており、明治・大正期の発展を語るにあたり欠くことのできない重要な画家の1人です。

[今尾景年]

・決算報告書類の掲載年 1881年(明治14)、1890(明治23)、1891(明治24)、1899年(明治32)

・生没年月日 1845年(弘化2)8月12日(9月13日)~1924年(大正13)10月5日(享年79歳)

・出生地 京都

・活動拠点 京都(衣棚通二条竪大恩寺町、二条通釜座、三条通御倉町など)

・家族 父 今尾猪助、兄 猪右衛門(ともに友禅悉皆業)

・師匠 鈴木百年および梅川東居

(なお、詩文を12代西村總左衛門の父・三国幽眠から学んだ)

・略歴

友禅悉皆業を営む伊勢屋の今尾猪助の三男として誕生する。幼名を猪三郎、名を永歡(勧)、字を子裕、号を聊自楽などとした。当初は、浮世絵師の梅川東居に師事するも、絵の才能を認められて、鈴木百年に入門する。また如雲社の品評会にも参加して画家としての研鑽を積んだ。その実力は博覧会などでも高く評価されており、1893年(明治26)のシカゴ万博では〈鷲猿図〉で名誉賞牌を、1895年(明治28)の第四回内国勧業博覧会では〈耶馬渓図〉で二等妙技賞を、1900年(明治33)のパリ万博では〈春山花鳥図〉で銀牌を、1904年(明治37)のセントルイス万国博覧会では「四季花鳥図」で金牌を、それぞれ獲得した。

後進の育成にも尽力しており、1880年(明治13)に京都府画学校への出仕した他、自身でも画塾を主宰し木島桜谷や梅村景山などをはじめ、多くの日本画家を世に送り出した。博覧会や文展などの展覧会の審査員も歴任し、当時の日本画家をけん引するような立場にあった。1904年(明治37)には帝室技藝員に任命される。

千總とは、1891年(明治24)に『景年花鳥画譜』をともに発行したことが世界的に有名である。また数多くの染織品の下絵を制作しており、景年が原画を提供した〈水中群禽図刺繍額〉は、1900年(明治33)のパリ万博において12代西村總左衛門に大賞をもたらした。他方で、景年の弟子である木島桜谷や梅村景山らも千總に出入りしており、景年は世代をこえて千總の商売を技術的に支えた。

・主な代表作品

〈群芳百蟲図(四時花木群虫図)〉(1885)(京都府)

〈鷲猿図〉(1893)(東京国立博物館)シカゴ・コロンブス世界博覧会

〈耶馬溪図屏風〉(1895)(静嘉堂文庫美術館) 第4回内国勧業博覧会出品

〈蟠龍図天井画〉(1908)南禅寺法堂

・千總に所蔵される作品および関連資料

千總には、今尾景年筆と伝わる多くの作品や資料が現存しているため、代表的なものをご紹介します。

〈模本沈南蘋花鳥動物図〉全13幅, 紙本墨画淡彩, 明治7~10(1874~1878)年

宮内省から御用を受けた美術染織品製作の一環として、本模本は制作されました。三井家所蔵の沈南蘋筆〈花鳥動物図〉を12代西村總左衛門が借り受けて、今尾景年が岸竹堂、望月玉泉らとともに臨模(原本を隣に置いて行う摸写)を行ったという話が伝わります。何れの模本が今尾景年の手によるかについては、今後の調査を俟たねばなりませんが、絵画表現から落款、一部には基底材の染みまでもが丁寧に写し取られています。

〈群仙図〉八曲一双, 紙本墨画著色, 1886年(明治19)夏款

株式会社千總に所蔵される唯一の本画作品です。詳細はリンク先をご確認ください。

「今尾景年下図」

今尾景年が手掛けたとされる軸装された友禅下図が30点以上現存しています。他方で、東本願寺などの寺院で用いる打敷の下絵が遺されています。万国博覧会などの外国向けの製品から、百貨店や寺院などに対する国内向けの製品まで、実に幅広い仕事を依頼していました。

「友禅裂軸」

明治6年から昭和初期までに製作された友禅裂を軸装したもので、今尾景年はそのうちの8点の下絵を手掛けたと伝わっています。各意匠は、日本画的な繊細な描写から、抽象化されたモダンなデザインのものまで、様々な手法がとられています。モチーフにはやはり花鳥が多用されており、名手たる景年ならではの繊細かつ生き生きとした表情であらわされています。

〈干網千鳥に松〉1873年(明治6)

〈菊牡丹蓮に梅〉1877年(明治10)

〈几帳に鷹〉1891年(明治24)

-2-107x450.jpg) 〈烏に鷺〉1893年(明治26)

〈烏に鷺〉1893年(明治26) -2-103x450.jpg) 〈百花折枝色紙〉1894(明治27)

〈百花折枝色紙〉1894(明治27)

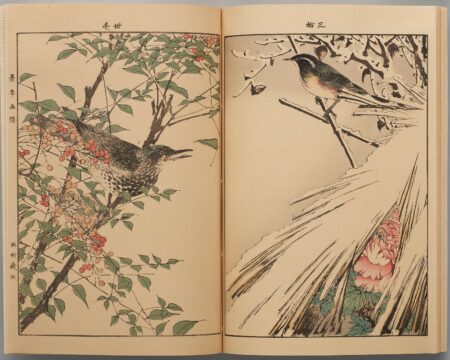

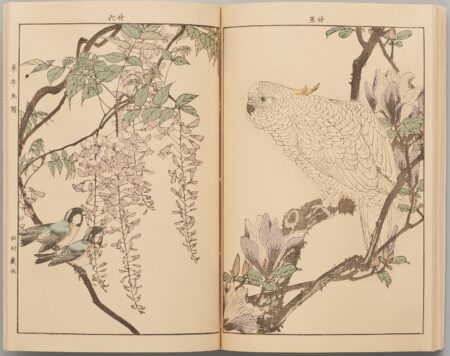

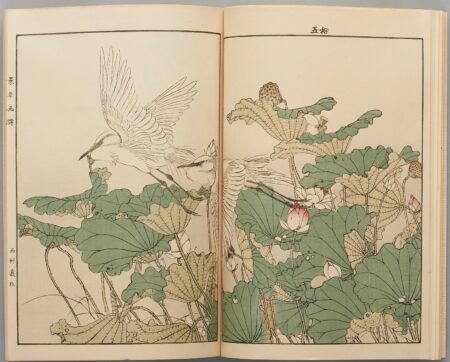

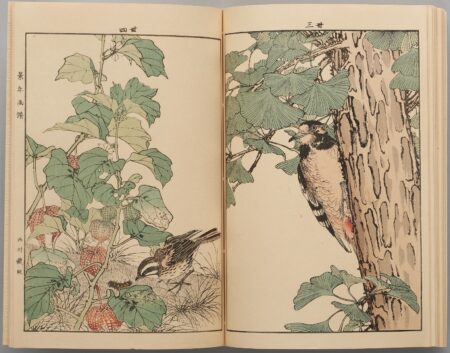

・『景年花鳥画譜』

『景年花鳥画譜』は、四季の鳥と植物を収録した画譜。本書は春・夏・秋・冬の4つに分冊されており、全冊を通してのべ130種以上の禽鳥と、140種以上の樹木と草花があらわされています。景年はその全ての作画を担当しました。季節の草花や鳥は、その質感や挙動、風になびく音や鳴き声までもが紙を通して伝わるかのような、写実性を持って表現されています。花鳥画の名手である景年のエッセンスが本書には込められているといっても過言ではないでしょう。

本書は美術工芸品の図案の形式化を憂いた12代西村總左衛門により、技術の底上げをねらって、1891年(明治24)から翌年にかけて発行されました。写実的な表現を実現するために、博物学者である山本章夫(1827~1903)が自然科学に基づく校訂を行っています。では、千總は何を行っていたのでしょうか。明治25年8月3日の日出新聞には、『景年花鳥画譜』の冬之部の刊行を控えた当時の様子が報じられています。記事によると、「自家の庭苑に花卉を培養し遠近の山野に禽鳥を捕獲し」とあるため、千總は敷地内かいずこかの家の庭に草木と鳥を調達し、景年に託したと考えられます。ただし、四季にまたがっているとはいえ、130種以上の鳥と140種以上の草花を一つの庭に揃えたかについては、慎重に考える必要があるでしょう。さらに、「聞くに斎藤卯兵衛氏、彫摺二工を管すと氏が精勵淬勉其業の爲めに力(つと)むる處ある事更にいふを竢(ま)たず」とあります。斎藤宇兵衛とは、当時の千總を技術的に率いていた社員です。その斎藤宇兵衛が、景年の表現を損なわないように、彫師である田中治郎吉と摺師である三木仁三郎を指導したといいます。さらに、図案としての応用のしやすさを考慮して、輪郭線(骨描き)が見えるほどの淡い色に仕上げているとも記されています。すなわち、こうした記述からは、千總がモチーフを調達するなどの制作環境を整え、また景年の技術と表現を最大限再現するために、そしてそれを見た人々が活用しやすいように、版本の調整を行っていることがわかります。

景年花鳥畫譜 (引用:日出新聞 明治25年8月3日2面)

都下に於て有名なる商賈(しょうか)西村総左衛門氏は曩(さき)に景年花鳥畫譜の第一篇則ち春の部を出版あり。今、亦(また)第二編第三編則ち夏秋の部を出版し其第四編則ち冬の部は目下彫刻中にて不日に四季の部を整へて以て完璧となさんとす。蓋(けだ)し西村氏は友禪染及び刺繍を以て其業とする事既に数代の久しさに渉り、當業者中呼んで魁星となす。宣(むべ)なる哉(かな)、時運の駸盛(しんせい)に従ひ美術の發達に伴なひ其製品月一月に精良を加へ、其新趣年一年に工夫を疊む故に、内外の貴顕紳商京地へ來たりて其舗(そのみせ)を訪はざるなく、訪ふて購ない去らざるものなし。然るに其業として必須を感ずる見本の如き、未だ整備の製なきを遺憾とし、百花百鳥をして其配合の宜しきに應ぜしめ以て摸様の眞正を寫さんとして、自家の庭苑に花卉を培養し遠近の山野に禽鳥を捕獲し、之をして畫家今尾景年氏に托し眞寫せしむ。景年氏は花鳥を以て尤も妙趣の聞えあり、西村氏の意を体して婉筆を揮ふに、年あり其稿成て漸次梓(あづ)に上る。其意匠其妙巧、箇々淸新物々至精然して其製本たるや竪一尺二寸橫八寸五分の大本たり。其彫工田中治郎吉、其摺工三木治三郎、よく原畫の筆意を夫(失)なはずよく配色の玄素を恣にせず。聞くに斎藤卯兵衛氏、彫摺二工を管すと氏が精勵淬勉其業の爲めに力(つと)むる處ある事更にいふを竢(ま)たず。故に此美麗精緻世上多く得がたきの妙書を出せるならん事物の巧妙は唯其人の誠意如何にあるを知る。此の書や特に友禪染刺繍の摸本に止まるにあらず、凡そ美術に關する諸伎陶銅髹漆彫鐫の類ひ皆以て應用すべし。然るに此書純粹眞寫を以てして其精神意匠に於ては間然する處なきも其配色に至つては、紅綠眞に濃稠(調)ならず紫黄稍淡なるは何故なるか、是れ蓋し濃厚に過て其骨法を失なはんより濃淡其應用者の意に任せんとの注意に出るものならん乎。

※句読点および()は筆者により追加された。

・オンラインで閲覧可能な主な参考文献

※書名をクリックすると国立国会図書館デジタルアーカイブにアクセスできます

『名家歴訪録(上)』黒田譲, 1899

『内国絵画共進会審査報告 附録(明治15年)』農商務省,1883

『内国絵画共進会出品人略譜 第2回 』農商務省博覧会掛(編)、1884

・その他の主な参考文献

『今尾景年回顧展 : 明治京都日本画壇の巨匠』京都府立総合資料館, 1974

神崎憲一 『京都に於ける日本画史』京都精版印刷社, 1929

(文責 小田桃子)

-403x450.jpg)

春之部

春之部 夏之部

夏之部 秋之部

秋之部