お知らせ一覧

本コラムは株式会社千總ホールディングスに所蔵される染織資料から、日本の染織にまつわる話題をお届けします。今回は江戸時代の小袖に用いられる「黒」についてご紹介します。 染織品は一般的に、絵画や彫刻などの作品に比べて脆弱であるといわれます。人々が生活の中で身に付けたきものや小物などは汗やスレ、破れなどの危険に常にさらされていました。現代までその姿をとどめている小袖や服飾品は、大切に守り伝えられてきた類まれな例であるといえます。 展覧会などで小袖を観るとき、糸のほつれや生地の破れに気が付かれた方も少なくないでしょう。そのような損傷のなかで、特に多いのが黒く染められた糸や生地の劣化です。…

前回は江戸時代前期の染織品における色彩の一例をご覧いただきました。しかし小袖は色だけで成り立つものではありません。今回は小袖の流行にも関わりの深い「文様」と「技法」のつながりを見ていきたいと思います。雛形本にみる文様17世紀はじめから中ごろにかけて、どのような模様の小袖が作られていたのかについては、雛形本(雛形本の概要については図書紹介コラム参照)を見てみるのがわかりやすいでしょう。 Fig.1,2 『御ひながた』原本1667(寛文7)年(山田繁太郎、1905[明治38]年復刻)現存する最古の雛形本である『御ひながた』には、小袖の背面に様々な文様が描かれています。本の挿絵として見る…

当研究所が、京都国立近代美術館において開催される「きもののヒミツ 友禅のうまれるところ」展へ特別協力を行います。 「きもののヒミツ 友禅のうまれるところ」 会場:京都国立近代美術館会期:2025年7月19日(土)~9月15日(月・祝)展覧会公式ホームページ 主催:京都国立近代美術館 / 読売新聞社特別協力:株式会社千總ホールディングス / 一般社団法人千總文化研究所巡回展:静岡市美術館 2025年10月25日(土)~ 2025年12月21日(日) 本展では、株式会社千總ホールディングスが所蔵する近世小袖や雛形本、近世・近代絵画、近代に千總が制作した友禅染…

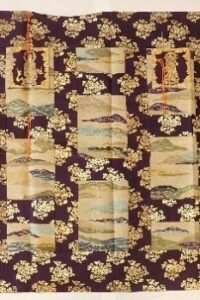

株式会社千總ホールディングス(以下、千總)には、近世・近代絵画のコレクションのほか、近代に友禅染制作の参考のために集められた版本類や、裂(きれ)、小袖などがあります。裂とは布地の断片を指し、千總には江戸時代初期から末に至るまでの小袖裂が380件近く遺されています。本コラムシリーズでは各回ごとにテーマを設けて染織品やその周辺資料を取り上げ、染織品の魅力を探っていきたいと思います。初回のテーマは「江戸前期の色彩」。友禅染の技法が完成する以前、当時の人々はどのような色を身にまとって過ごしていたのでしょうか。江戸時代初期のよく知られる小袖の模様様式として、「慶長小袖」と呼ばれるものがあります(Fig….

第4回 「自然から紡ぐ佇まい-見て触れて知る竹の姿-」黒田 正玄 氏(竹細工・柄杓師 14代 ) 竹は、古来日本人にとって身近な植物でした。その種類は600種以上とも言われ、籠や笊、箸といった生活用具から、垣根や門などの建材として、あるいは尺八や笙といった楽器に至るまで、人々の生活のいたるところに用いられてきました。一方で、自然信仰心から霊的なものの依代とされ、日本の各地に竹にまつわる祭事が伝わります。また、しなやかに真っ直ぐ伸びる姿に吉祥的な意味を重ねて、美術工芸品のモチーフとしても親しまれてきました。この身近な竹を茶道具に取り入れたのは、自然の美を重んじ「侘び茶」を大成させた千利…

去る2025年3月18日、千總本社5階ホールにおいて「真宗東派本願寺所蔵染織品 調査報告会・勉強会」を実施いたしました。千總文化研究所では、株式会社千總ホールディングス(以下、千總)の前身である千切屋惣左衛門が東本願寺の御用装束師をつとめていたことから、2018年度より真宗大谷派にまつわる染織品の調査を進めてきました。報告会の記録動画は会員ページよりご視聴いただけます。 [開催概要]日時:2025年3月18日(火)午後2時~4時開催形式:会場参加(千總ビル5階ホール)・後日動画配信 [内容]概要説明 千總文化研究所 研究員 林春名基調対談「東本願寺法主の衣文化」 ゲスト:…

本コラムシリーズでは、株式会社千總ホールディングスに所蔵される古書類をピックアップしています。前回の「裂貼交帖」に引き続き、今回も染織品のなかでも、特に更紗裂に関する冊子をご紹介します。 更紗見本帳更紗とは、インドを起源とする多色染めの木綿や、その影響を受けてアジアやヨーロッパで広く制作された染め物を指し、産地によってインド更紗、ジャワ更紗、和更紗などと呼び分けられます。各地の好みや風土に合わせ、草花、鳥獣、人物、幾何学文様など、実に多岐にわたるモチーフが文様として染められました。Fig.1,2 「更紗見本帳」1冊前回ご紹介した金襴緞子裂の張交帖のように、折帖に更紗の小さな裂が貼り込…

国の文化審議会は、2025 年3月21日に文部科学大臣へ答申を行い、株式会社千總ホールディングスが所蔵する以下の作品 1 件(2 点)が、新たに重要文化財に指定されることとなりました。 ・大津唐崎図(岸竹堂筆) 八曲一双 附 梅図(旧裏面貼付) 八曲一双 〈大津唐崎図〉八曲一双、岸竹堂筆、1875(明治 8)年、フィラデルフィア万博出品 附〈梅図〉(旧裏面貼付)八曲一双、岸竹堂筆、1875(明治 8)年〈大津唐崎図〉は千總とも縁の深い画家・岸竹堂による作品で、1875(明治 8)年に制作されました。今回の答申においては、本作が絵画の近代化を大きく進めた竹堂の代表作で…

第3回 「漆の艶と螺鈿の煌めき-素材がもつ光を求めて-」 小西 寧子 氏(漆芸家) 日本の伝統工芸では、その土地土地で採取される天然素材を活かし、その気候風土や歴史を映す美意識と技が培われてきました。 螺鈿は、真珠層と呼ばれる貝殻の内側の美しい面を模様の形に切り取り、器物を飾る技法で、世界各地に見られます。「鈿」は飾る、「螺」は巻貝を意味し、貝は夜光貝、鮑や白蝶貝、黒蝶貝などが使われます。日本には奈良時代に中国から螺鈿の品々がもたらされ、漆と組み合わされて日本の工芸技術として独自の発展を遂げました。螺鈿の中でも1ミリほどの厚みのものを「厚貝螺鈿」、0.1ミリ以下まで薄くしたものを「薄貝螺鈿」…

2024年「きもの科学部」第6回を開催しました。今回のテーマは「デザイナーって何をつくる人?」講師は、株式会社千總で染織品のデザイナー・ディレクターをされている今井淳裕さんをお招きしました。前半の講義では、まず着物を作るときのステップを解説いただきました。着物のコンセプトやテーマを考えること、アイディアをイメージすることやどのような技術を用いてイメージを形にするか、そして着物を作るには様々な工程がありそれらが分業で成り立っていて、チームワークが大切であることなどをお話しいただきました。 さらに、「描画力」「構成力」「知識」「発想力」といったデザイナーに必要なスキルに触れた上で、実際に…

![[特別協力]「きもののヒミツ 友禅のうまれるところ」展](https://icac.or.jp/public/wp-content/uploads/2025/06/himitsu-200x300.png)