染織品紹介2:江戸時代前期の文様 *会員限定*

前回は江戸時代前期の染織品における色彩の一例をご覧いただきました。しかし小袖は色だけで成り立つものではありません。今回は小袖の流行にも関わりの深い「文様」と「技法」のつながりを見ていきたいと思います。

雛形本にみる文様

17世紀はじめから中ごろにかけて、どのような模様の小袖が作られていたのかについては、雛形本(雛形本の概要については図書紹介コラム参照)を見てみるのがわかりやすいでしょう。

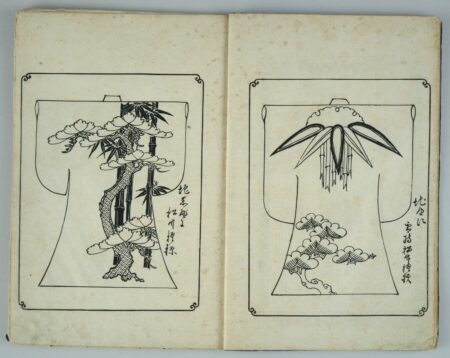

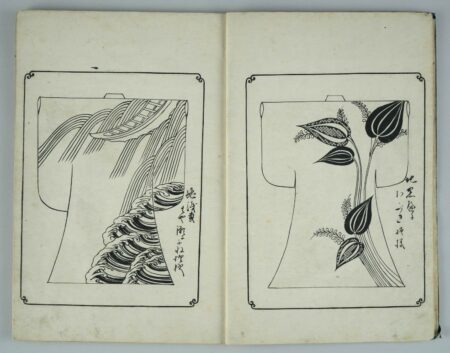

Fig.1,2 『御ひながた』原本1667(寛文7)年(山田繁太郎、1905[明治38]年復刻)

現存する最古の雛形本である『御ひながた』には、小袖の背面に様々な文様が描かれています。本の挿絵として見ると小さい柄に見えますが、これらがこのまま着物の柄になったことを想像してみると、ひとつひとつのモチーフがかなり大ぶりに描かれていることがわかります。もうひとつの大きな特徴が、文様が背中の片側に寄ることです。Fig.2のように、肩から片方の脇へ文様が流れ、そのまま裾へとつながる模様構成は見る者の視線の流れを生じさせ、小袖全体に動きを与えます。

本文は、「会員ページ」でご紹介しています。