京都のまちと西村家

The City of Kyoto and the Nishimura Family

概要Overview

西村家は屋号を「千切屋」とし、弘治年中(1555-58)以降、室町三条界隈を拠点にしてきました。元禄時代には百余軒の店が千切屋だったとされる程に一門は隆盛を極め、地域の運営に携わりました。1872年には、西村總左衛門家の12代当主に、儒学者の三國幽眠の三男・直篤を迎えます。12代西村も行政や京都画壇と協働し、さながらオール京都の様相を呈して、京都の染織業界の発展や美術工芸教育の拡充を行います。常に地域と深い関係を築いてきた西村家のくらしに注目します。

The Nishimura Family has been conducting business under the trade name Chikiriya in the Muromachi-Sanjō district of Kyoto since the Kōji period (1555-58). By the Genroku period (1688-1704), the family had prospered to the extent that there were over 100 shops operating under the Chikiriya name, and the family was involved in the administration of the neighborhood. In 1872, Naoatsu (直篤), the third son of prominent Confucian scholar Mikuni Yūmin (三國幽眠), became the head of the family as Nishimura Sōzaemon XII. Under his leadership, the family collaborated with the Kyoto government and art circles, expanding and developing the textiles industry and the education in arts and crafts. Thus, the Nishimura family always kept a close relationship with the local community.

所蔵品の紹介

所蔵品一覧へ

写真をクリックすると拡大表示します。

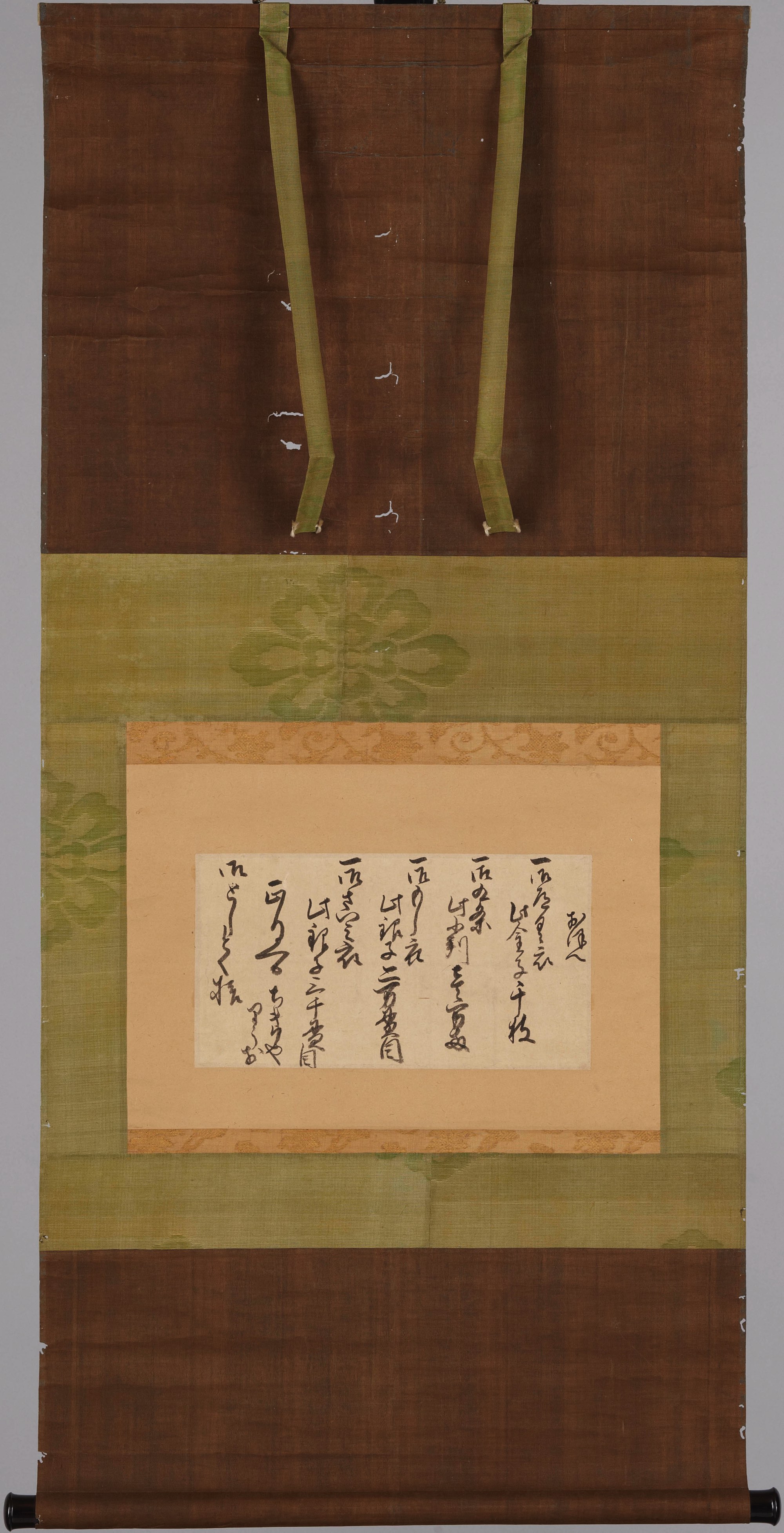

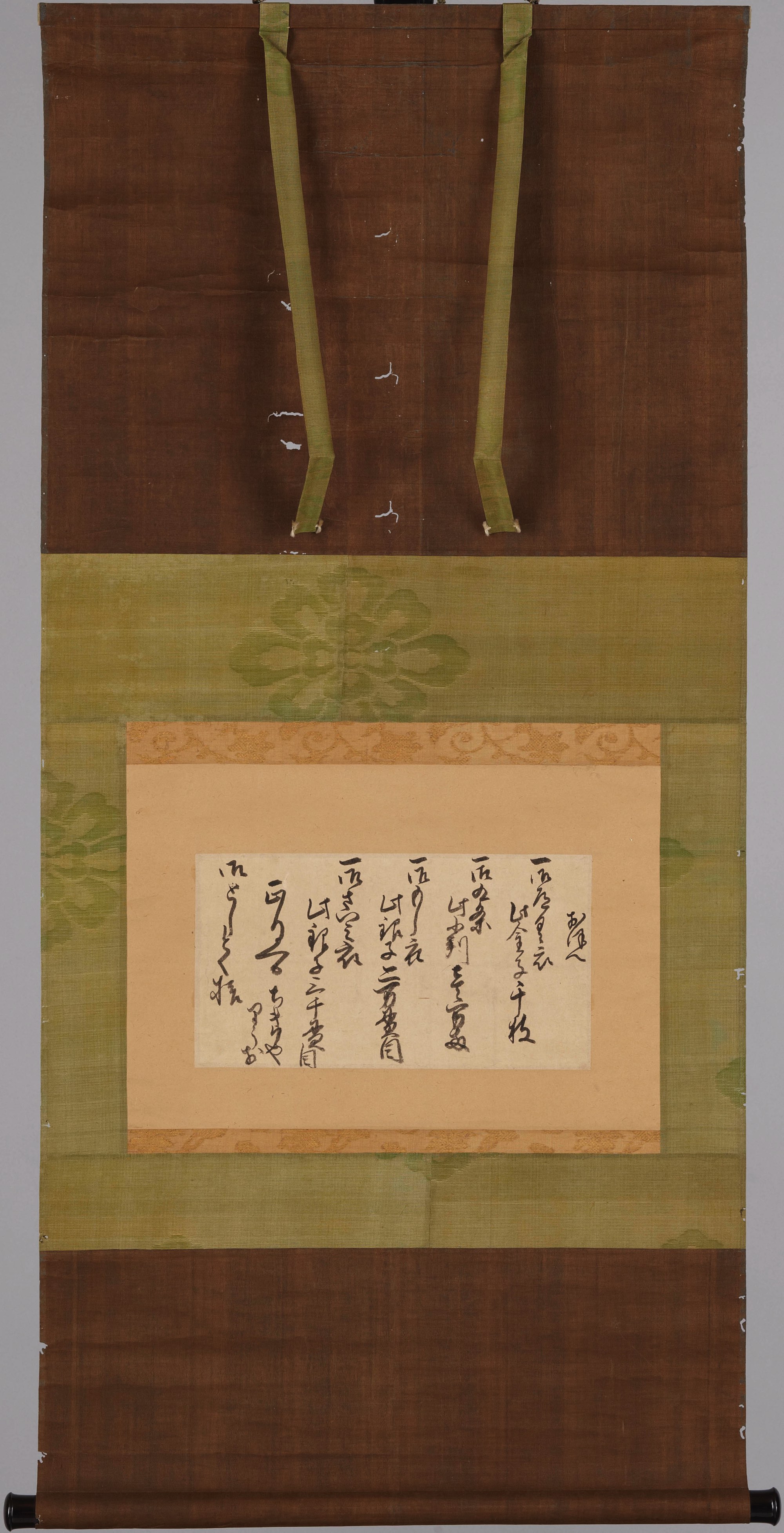

| 千切屋おぼえ

千切屋雄貞(2代)筆 / 掛軸1幅 / 紙本墨書 / 延享4(1747)年以前 / 16.0×30.0 (cm)

千切屋一門の繁昌を受けて、その年の福徳を司る神である歳徳神への感謝を記した書付。千切屋吉右衛門、千切屋治兵衛、千切屋惣(總)佐衛門の三家の祖である千切屋雄貞(立雄)の筆によるものである。書面には、「御道具衣」や「御九条」などの生産品と共に、その年の一門の売上が明記されている。本掛軸を納める箱には「毎年元日掛之者也」と記されており、歳徳神を祭る千切屋の正月行事に用いられたことが推察される。おそらく、安定した家業を示して謝すことにより、次年の商売の安定を祈願したものと考えられる。なお、同様の文書が西村吉右衛門家にも現存している。

[備考]

出典:『千總四六〇年の歴史 : 京都老舗の文化史』(展覧会図録)(京都文化博物館/千總、2015年) |

|---|

| 千切花の図

後藤田南渓筆 / 掛軸1幅 / 紙本墨画著色 / 安政2(1855)年 / 111.8×70.0 (cm)

朱塗りの八脚卓に静置された千切台を描いている。千切台の八角形の各板には、千切花と呼ばれる造花の橘、菊、梅を立てられた神饌が盛られている。柔和な淡彩表現でありながらも凛とした気韻がある。千切台とは、大工であった西村家の遠祖が春日若宮おん祭りの際に造り納めていたとされる、威儀物である。同様の絵画作品は、作花の種類を変えて複数確認されており、地域行事との関係や使用方法については、今後の調査が待たれる。作者の後藤田南渓(1807-1866)は、阿波麻殖郡桑村(徳島県)出身の絵師で、京へ上り文人画家の山本梅逸(1783-1856)の門下となり絵を学んだ。岡崎に居を構えて山水花鳥を得意とした。

[備考]

[款]乙卯瑞月南渓藤徳寫[印]藤徳(白文方印)「南渓」(朱文方印) |

|---|

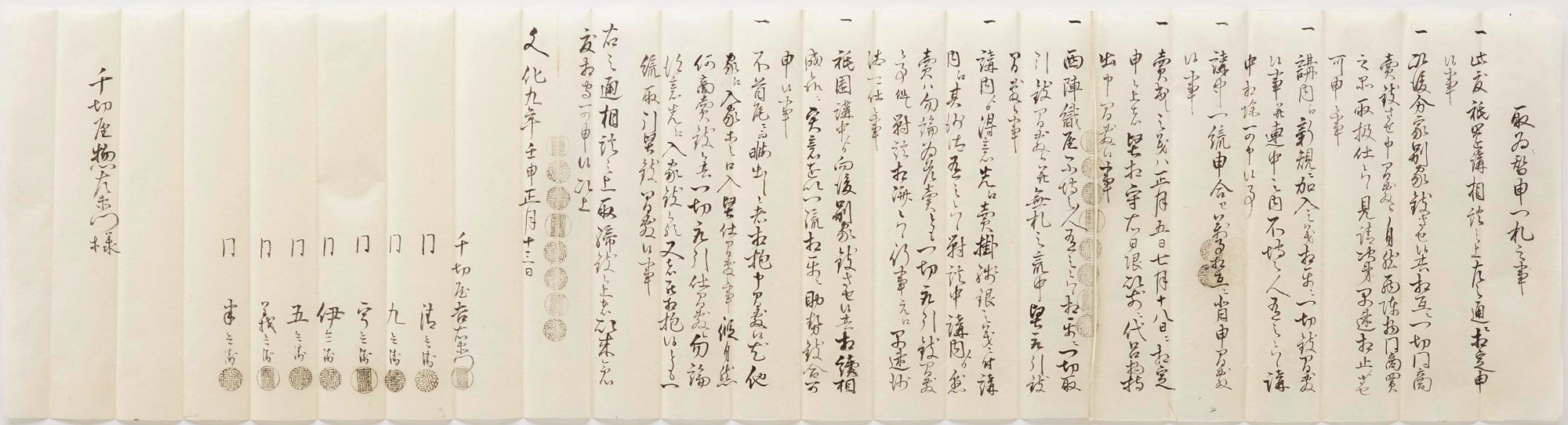

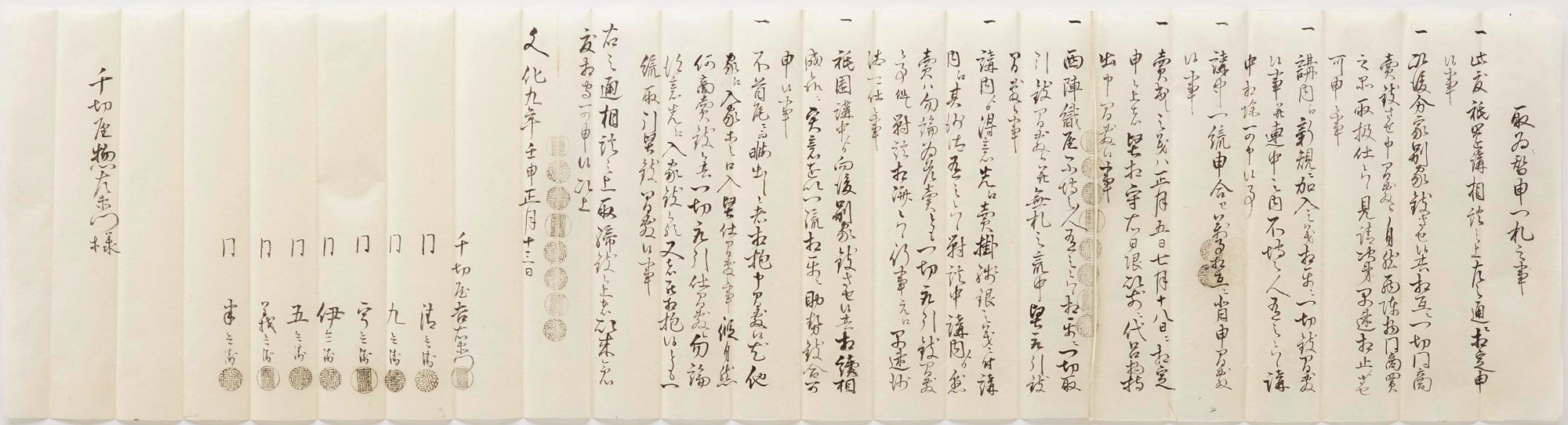

| 取為替申一札之事

書簡1枚 / 紙本墨書 / 文化9(1812)年正月13日 / 27.7×105.5 (cm)

9か条の祇園講に関する規則を記した一札。本資料には、千切屋一門として商売を行う上での基本的な規則を記し、さらに暖簾分けなどで生じた分家は一門として同じ商売(法衣商)を行わない旨を繰り返している。他方で、主家、分家、別家らが連合として相互扶助することを推奨している。本資料は、署判から千切屋吉右衛門の主導で作成されたものと考えられる。祇園講は排他的な面もあるが、千切屋一門の結束を固める上で有効な制度であった。

[備考]

出典:『千總四六〇年の歴史 : 京都老舗の文化史』(展覧会図録)(京都文化博物館/千總、2015年) |

|---|

| 売渡申覚

書簡1枚 / 紙本墨書 / 20.6×26.8 (cm)

当主の西村惣(總)左衛門が「則光」の脇差と、およびその他の柄や鐔や柄など刀の装飾的な部分を、金子6両で購入した際に、西村与兵衛と取り交わした証文である。江戸時代でも脇差の帯刀は町人階級にも許されていた。 |

|---|

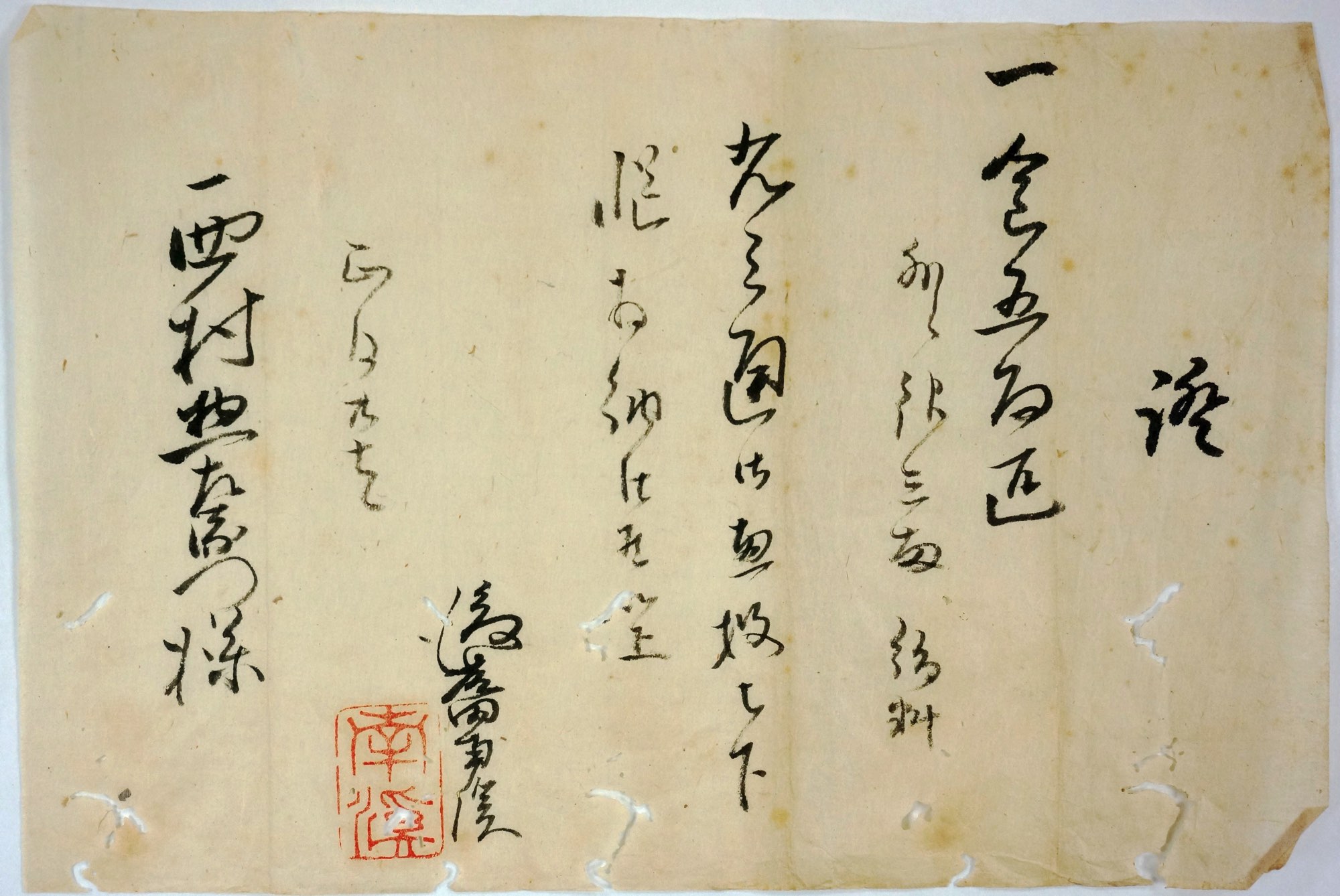

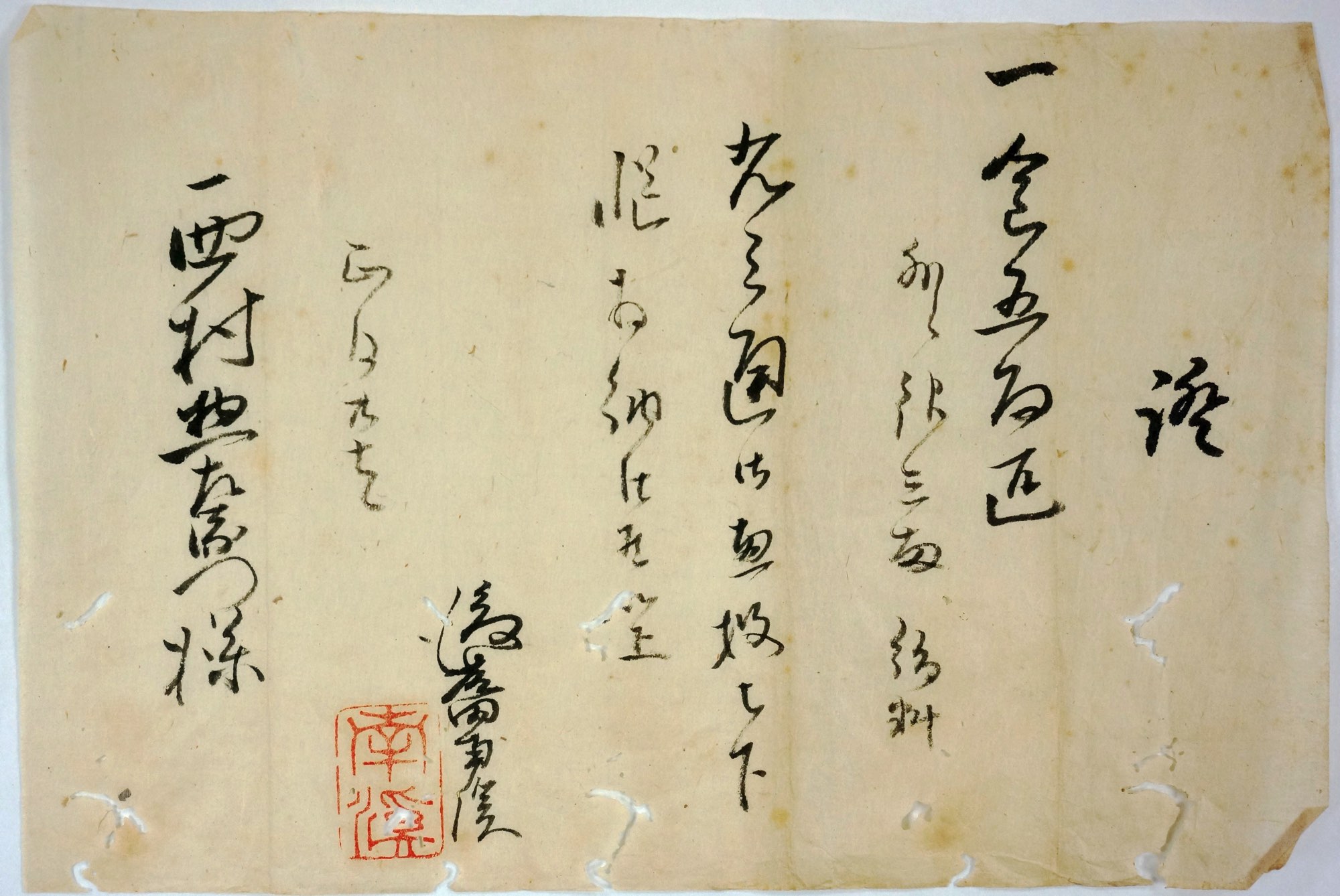

| 請取証文

書簡1枚 / 紙本墨書 / 江戸時代後期

後藤田南渓から西村惣左衛門に宛てた書状で、画料や材料などに関する金銭の請取証。本証文に捺された印は、若干の仕様は異なるものの、後藤田南渓筆〈千切花の図〉の印と共通するものがあり、本書簡の筆者と「千切花の図」の筆者が同一人物である可能性が高い。 |

|---|

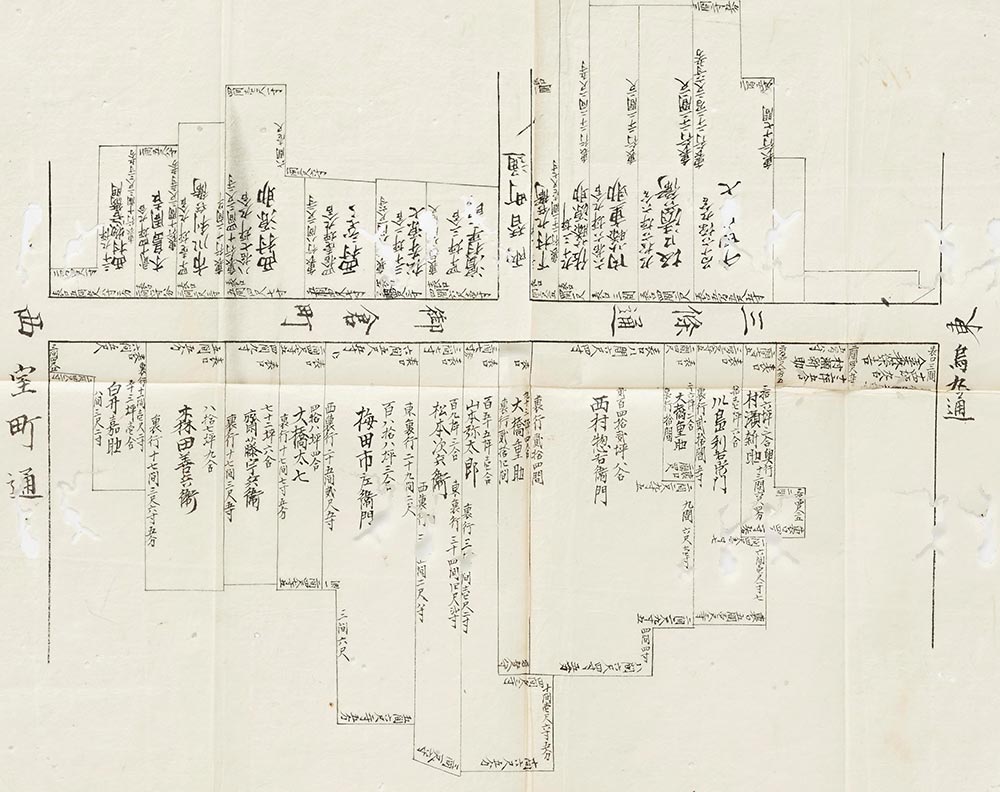

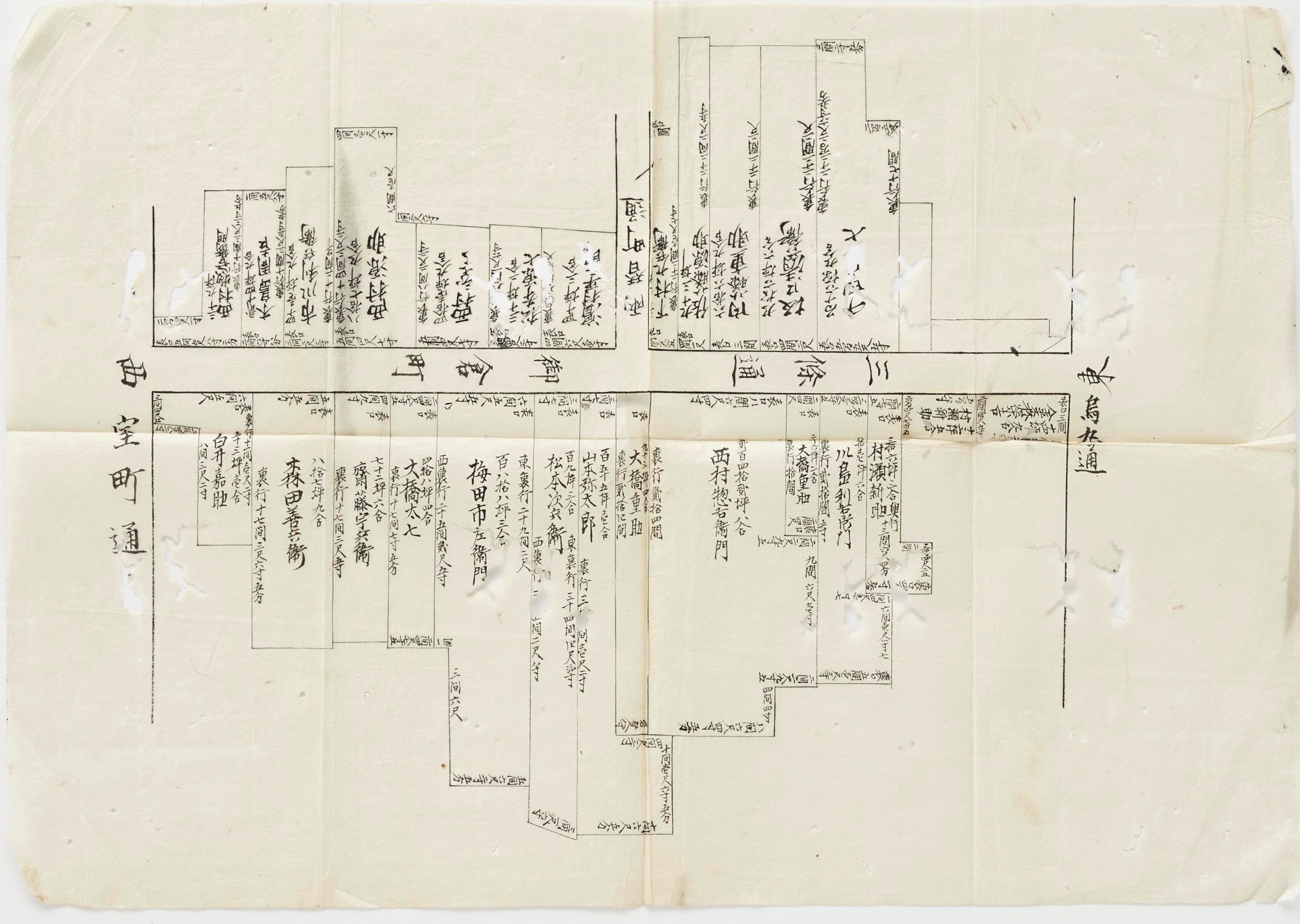

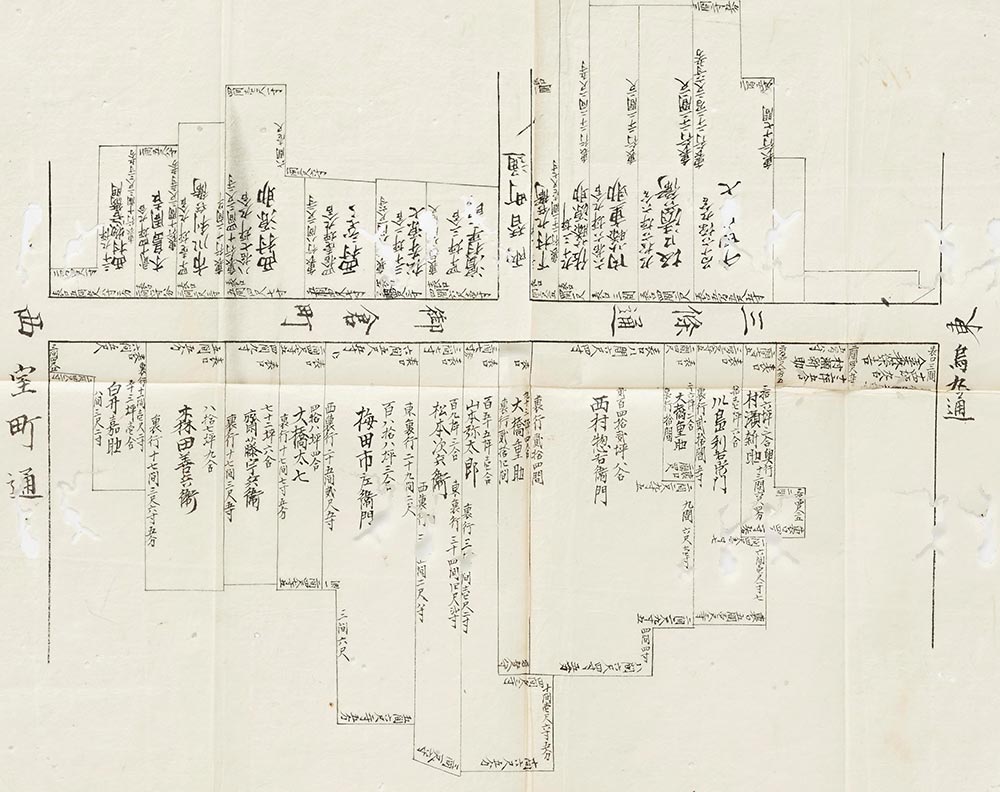

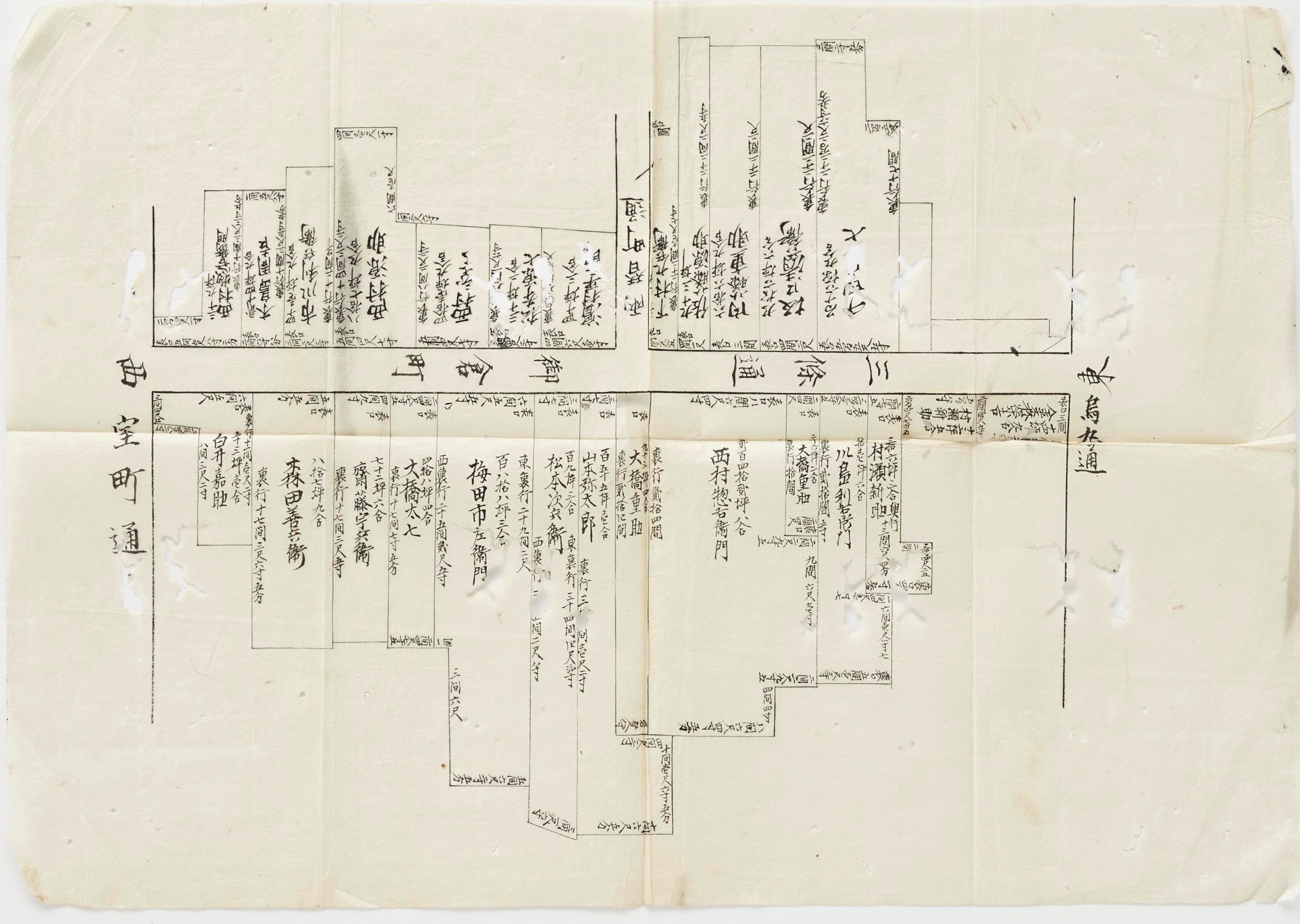

| 御倉町地籍図

書簡1枚 / 紙本墨書 / 明治時代前期 / 26.7×38.2 (cm)

京都の室町三条の御倉町界隈を記した地籍図。地籍図とは、土地の所有者と所有面積(中には職業も)などを明記した地図で、日本政府として大々的に地籍調査を始めたのは明治7(1874)年以降である。地籍図を見ると、西村の商店と思われる区画に「西村惣右衛門」の名を確認できる。西村惣(總)右衛門とは、三國直篤が三國家から西村家へ養子に入った明治5(1872)年から、12代西村總左衛門を継ぐ明治17(1884)年まで用いていたとされる名前であり、本資料もその間に作成された可能性が高い。商店の傍には、11代目總左衛門として西村の商店を献身的に支えた大橋重助や、明治25(1892)年に亡くなった画家・木島櫻谷の父、周吉の名前も見られる。

[備考]

出典:『千總四六〇年の歴史 : 京都老舗の文化史』(展覧会図録)(京都文化博物館/千總、2015年) |

|---|

| 写真 12代西村總左衛門

写真1枚 / 紙本 / 明治時代 / 59.5×44.3 (cm)

山高帽子をかぶり、三つ揃えのスーツ、さらにフロックコートに身を包んでいる12代西村總左衛門を移した写真。シャツは「ハイカラ」の語源となったといわれる高襟を着用する。西洋のルールに則ったのであろうか、ベストにさりげなく掛けられた懐中時計が心憎い。文明開化の折、長い時間をかけて和装から洋装への転換が徐々進められる中で、衣扱う大店の主人としての矜持が伺える。 |

|---|

|

| 御殿文様打掛(写真 13代西村總左衛門夫人)

装束1領 / 萌葱羽二重地、友禅、摺疋田、刺繍 / 大正2(1913)年 / 打掛175.0×62.5 (cm)

文様は裾に御殿を配して、垣、小川に掛かる橋、庭園に咲き競う菊、牡丹、松、桜、橘、楓、八つ橋に杜若等の四季の花は源氏物語や伊勢物語を彷彿させる。施行は繊細な糸目糊に多彩な友禅、多色の摺疋田、刺繍の技法を駆使して仕上げている。明治時代後期、当時の高度な技術を持つ職人により染上げられた豪華絢爛な婚礼衣装の打掛である。明治時代の友禅染を代表する打掛の逸品。高島屋飯田家より輿入れした13代西村總左衛門夫人の為に誂えたもので、着用した夫人の当時の写真も残っている。 |

|---|

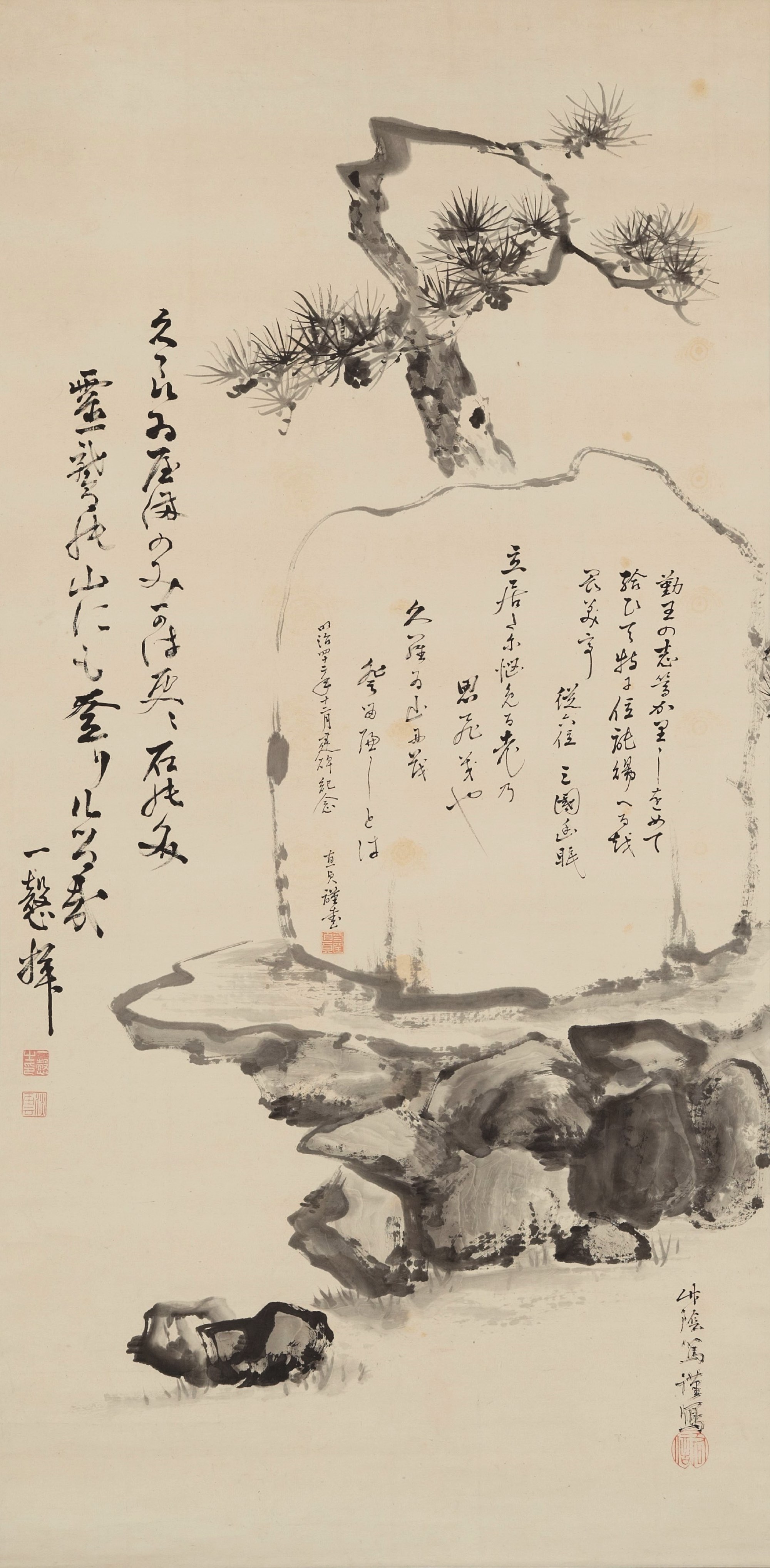

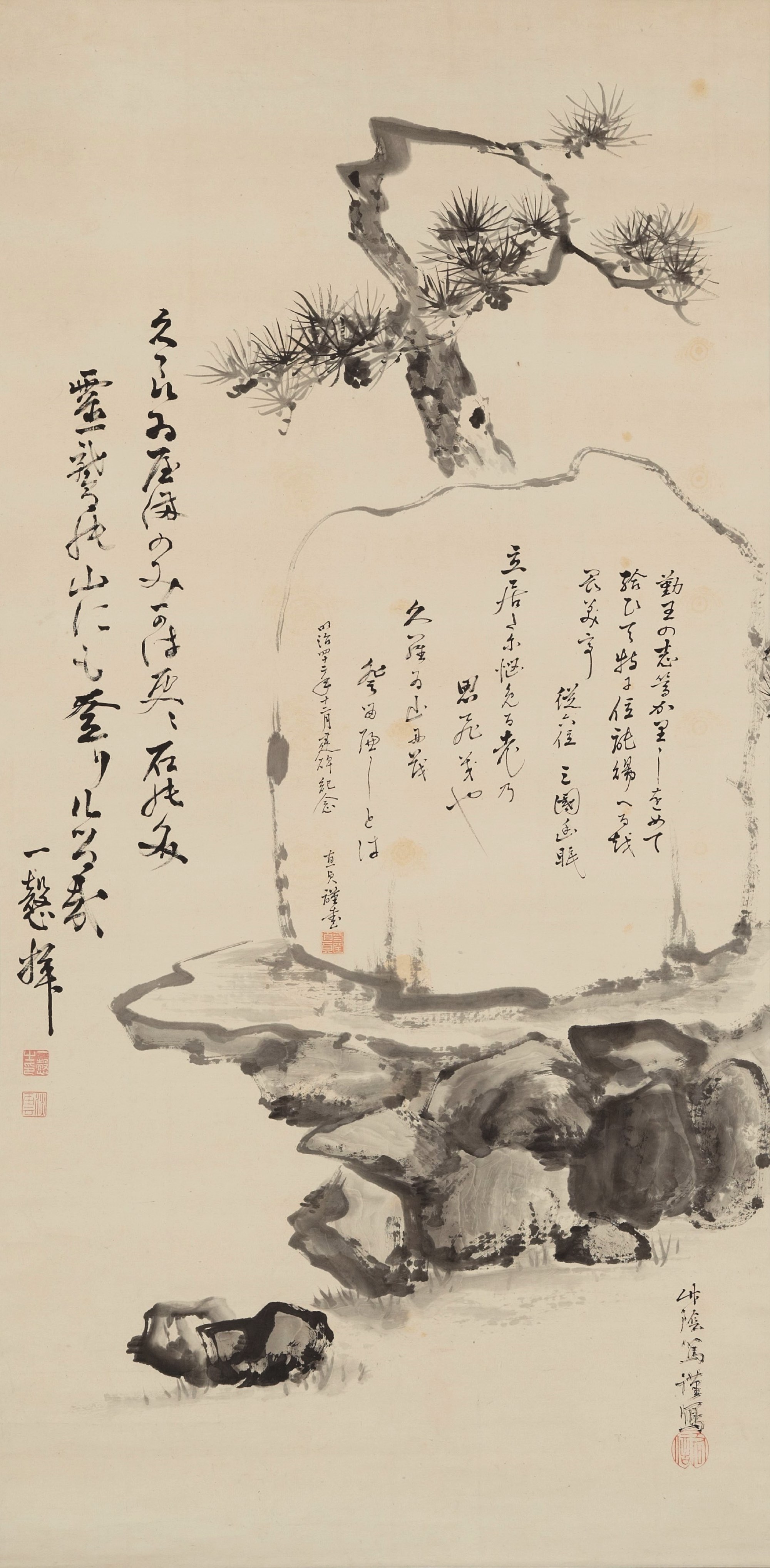

| 岩に松図

竹陰(12代西村總左衛門)筆 / 掛軸1幅 / 紙本墨画 / 明治42(1909)年12月 / 134.5×66.5 (cm)

12代西村總左衛門の父・三國幽眠を紀念して建てられた歌碑を描いた作品。描絵を12代西村、着賛を長男・直継、碑石の刻文を5男・直貞がそれぞれ担当した兄弟の合作。本作が描かれたのは幽眠が亡くなってから13年後のことである。描かれた歌碑は、現在も京都・東山の真宗興正寺に遺されている。明治43(1910)年1月にはその前に集まる親族の写真が撮影されている。

[備考]

[款]竹陰篤謹寫

[印]「君信」(朱文竹根印)

[賛]勤王の志篤かりしをめて/給ひて特に位記賜へるを/■みて/従六位三國幽眠/ 立居たに悩める老の/思ひきや/久らゐ山にも/登るへしとは/明治四十二年十二月建碑紀念 直貞謹書 「弎国直貞(白文方印)」

[賛]くらゐやまのみかは更に石の文/靈鷲の山にも登りける哉/ 一愨拝 「一愨之印」(白文方印)「淡雲」(朱文方印)

|

|---|

| 写真 西村總左衛門商店(南店)

写真1枚 / 紙本 / 明治時代 / 9.9×15.0 (cm)

三条通りに面する西村總左衛門の商店が写っている写真。千切屋の暖簾のかかった入口、英語「Nishimura」や「Store」と記された看板が掛けられた軒先と、その前で整列している人力車と人力車夫の様子から、国内外からの客をもてなしていた当時の店の賑わいが垣間見えるようだ。商店は、現在の株式会社千總のある場所である、三条御倉町に位置していた。通りに面するのは2棟の町屋とおそらく土蔵と思われる1棟である。三条通りの景観への配慮からか、土蔵と思われる建物には町屋風の軒がファサードのように取り付けられている。

|

|---|

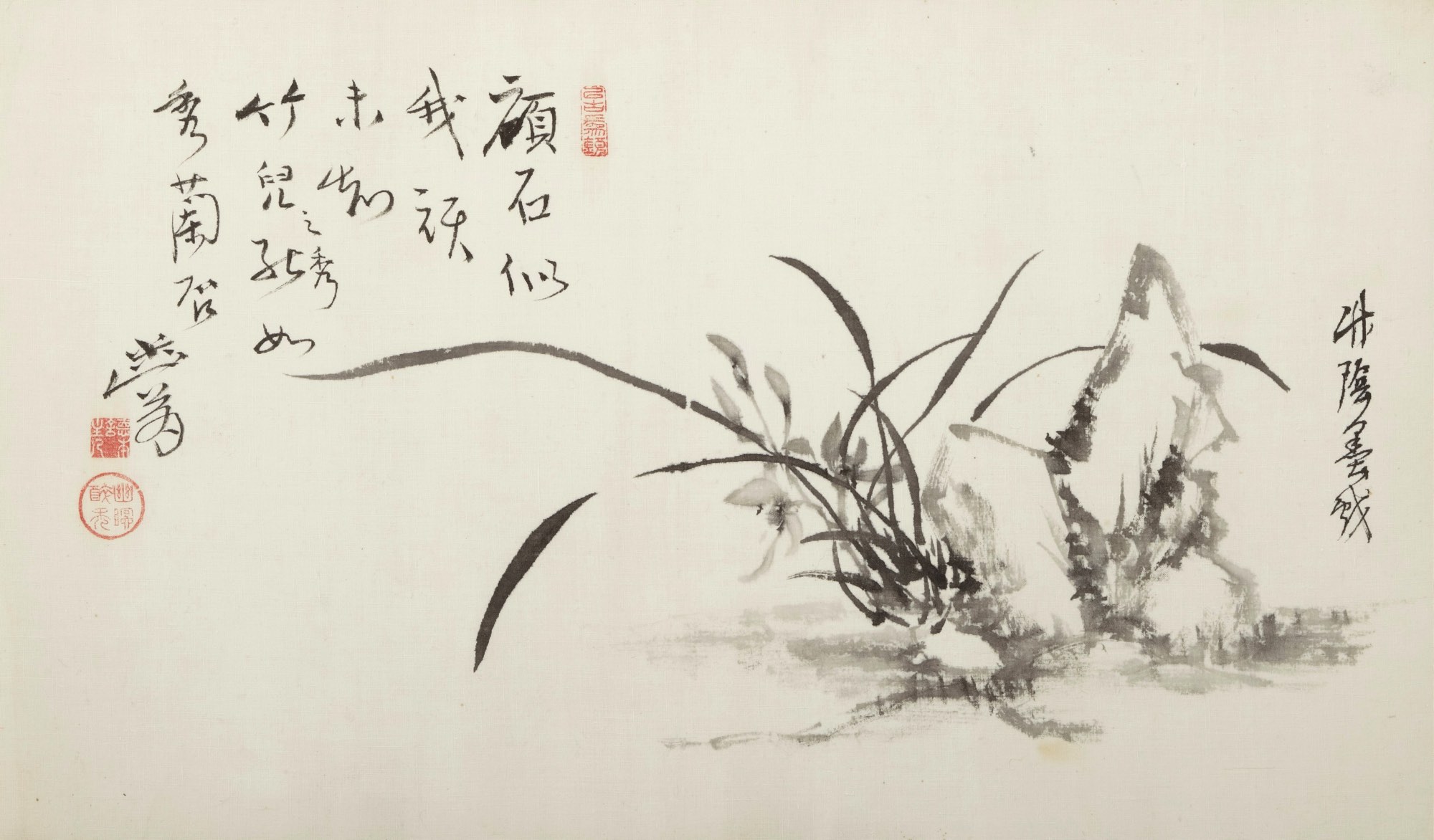

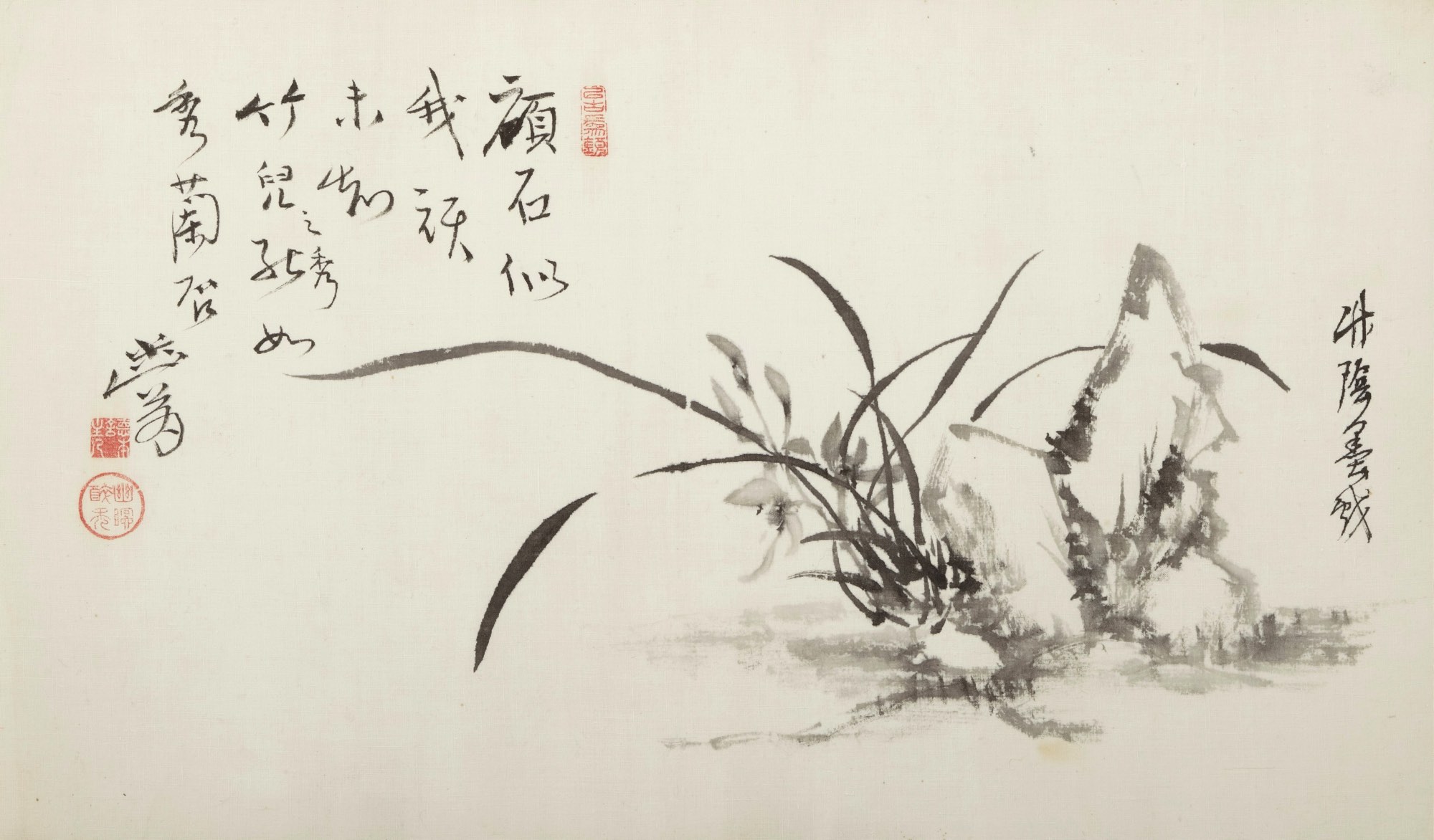

| 蘭石図

竹陰(12代西村總左衛門)筆 / 額装1面 / 明治時代前期 / 安政2(1855)年 / 40.0×64.0 (cm)

竹陰(12代西村總左衛門)が描いた蘭と石の図に、三國幽眠が賛をした、父子合作の作品。渇筆で描かれた岩の傍に、みずみずしく蘭が描かれている。四君子のひとつである蘭は、人知れず咲くものの香りでその存在を知らせることから、才能で名を知られる君子を象徴するものである。日本と中国の文人画において好んで描かれた画題である。

[備考]

[款]竹陰墨戯

[賛]「以古為鏡」(朱文長方印)頑石似/我袂/未知/竹兒之秀能如/秀蘭否/幽翁/

[印](白文方印)「幽瞑𨠦禿」(朱文円印)

|

|---|

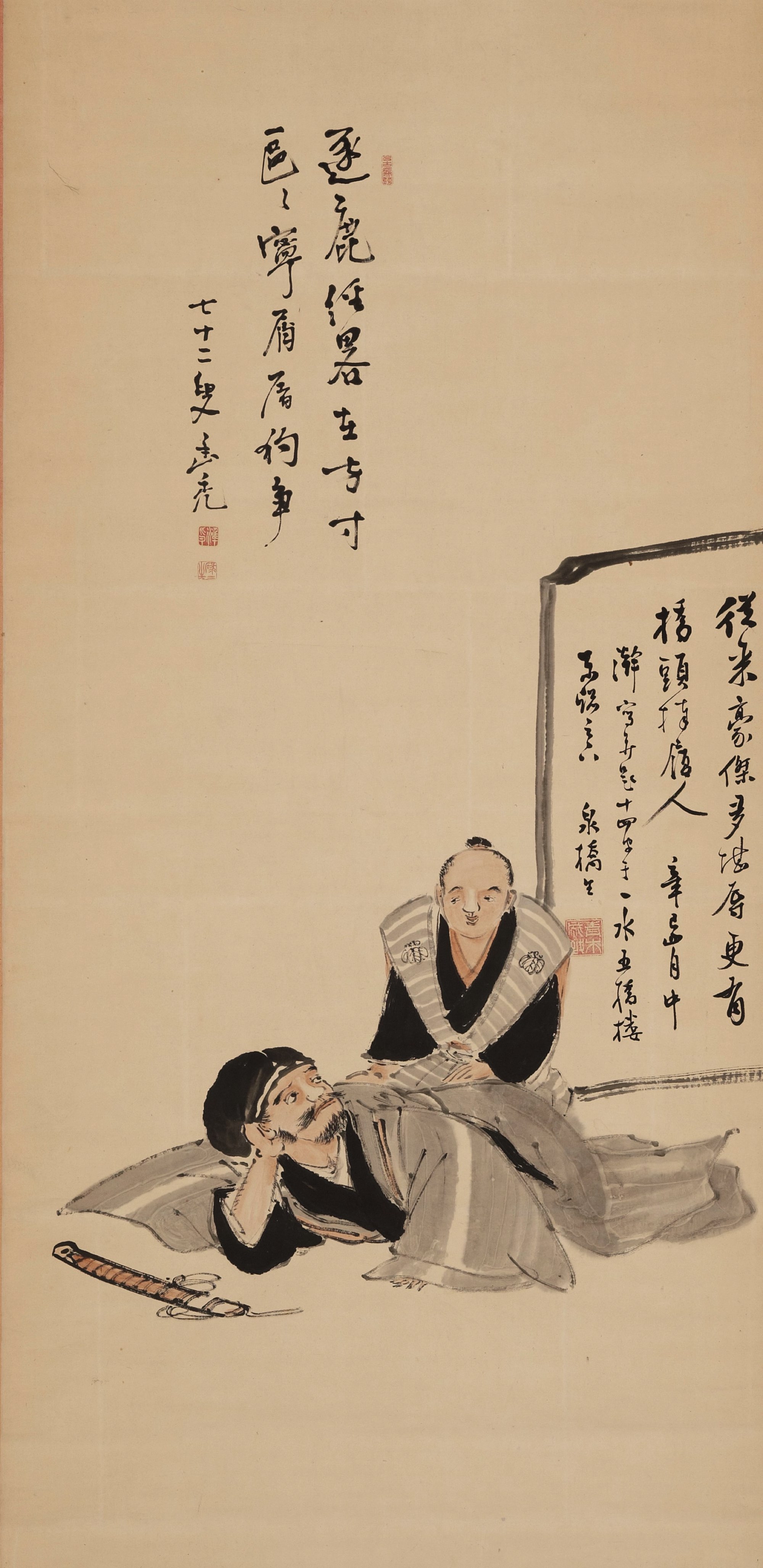

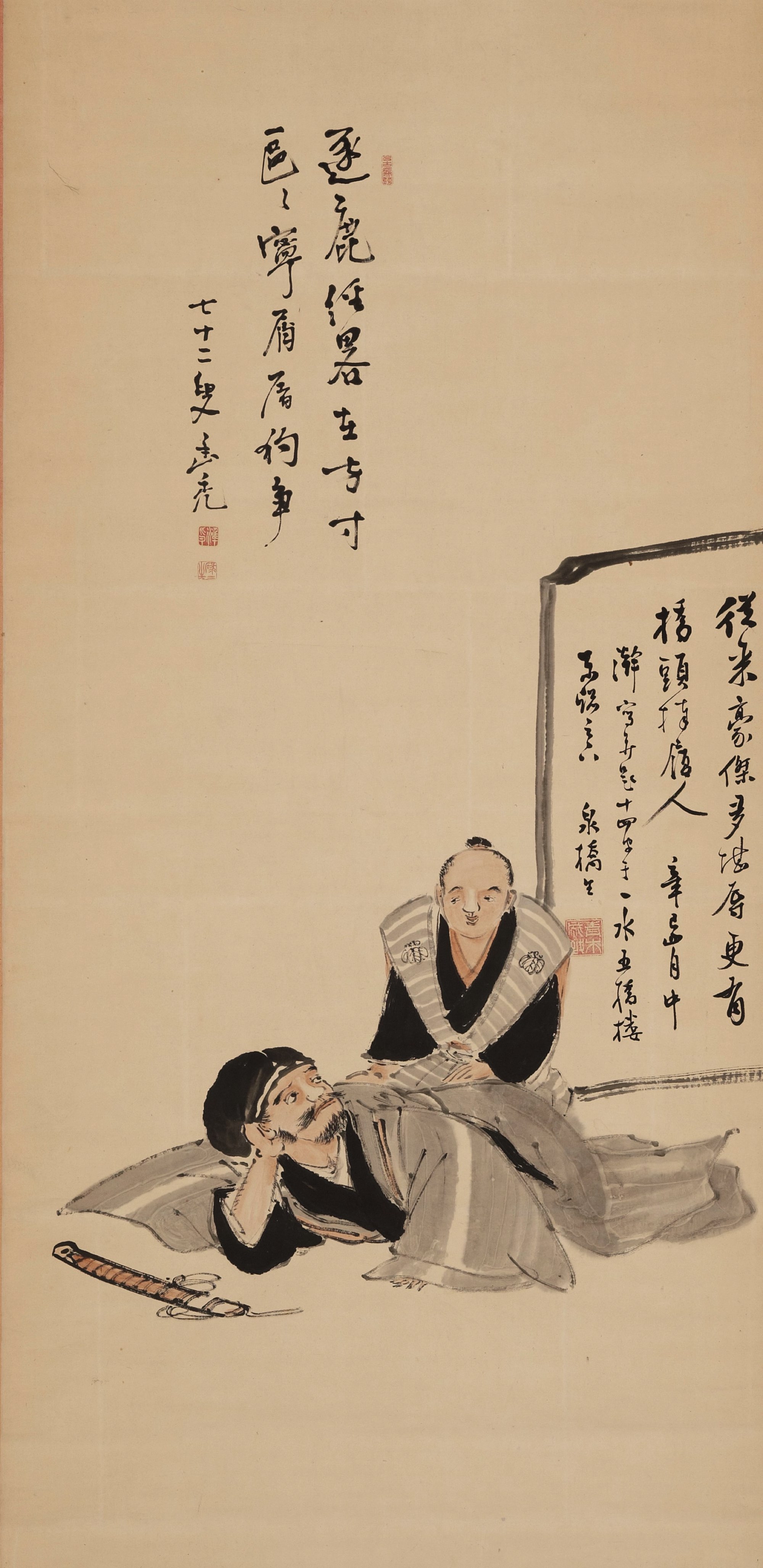

| 柴田勝家図

青木泉橋筆 / 掛軸1幅 / 紙本墨画淡彩 / 明治14(1881)年4月 / 133.0×63.2 (cm)

柴田勝家を按摩する豊臣秀吉を描いた墨画淡彩。笑みを浮かべて腰に手を添える秀吉と、怪訝そうに秀吉を見上げる勝家の対比が微笑ましい。筋目描きで表された勝家の装束や、陰影のように隈取りをした肌の表現により、素朴な絵に独特の味わいが加えられている。同様の絵が、『新撰太閤記』(1883)における歌川豊宣(1859-1886)画「柔能勢剛」で、忍耐我慢を説く意味であらわされている。 12代西村總左衛門の父・三國幽眠が着賛している。作者の青木泉橋は、京都を拠点に活動した文人画家。川合玉堂を望月玉泉に紹介した人物として知られている。

[備考]

[賛]「以古為鏡」(朱文長方印)

逐鹿経畧在方寸/區々寧屑屠狗争/ 七十二叟幽禿 「準印」(白文方印)「碌々生」(朱文方印) 従来豪傑多堪辱更有/橋頭捧履人 辛巳四月中

[款]澣寫弄題十四字于一水五橋楼/ 東端之下 泉橋生

[印]「青木成致」(白文重郭方印)

|

|---|

| 写真 株式会社千總旧本社棟

写真1枚 / 紙本 / 昭和時代

現在の株式会社千總の本社ビルのある場所に位置し、当時本社として使用されていた3階建ての洋館を写した写真。大正時代に竣工して以降、増改築を繰り返し平成元年頃に役目を終えた。大正9(1920)年には正面に西村貿易店の洋館(現 文椿ビル)が建ち、本建物も同時期かそれ以降に竣工したといわれている。明治30(1897)年代から大正時代にかけて三条通沿いに洋館の建設が相次いだ。京都の主要な通り沿いの京町家が洋館へと変化する、その近代化を象徴するような流れに、西村總左衛門商店も乗っていた。 |

|---|

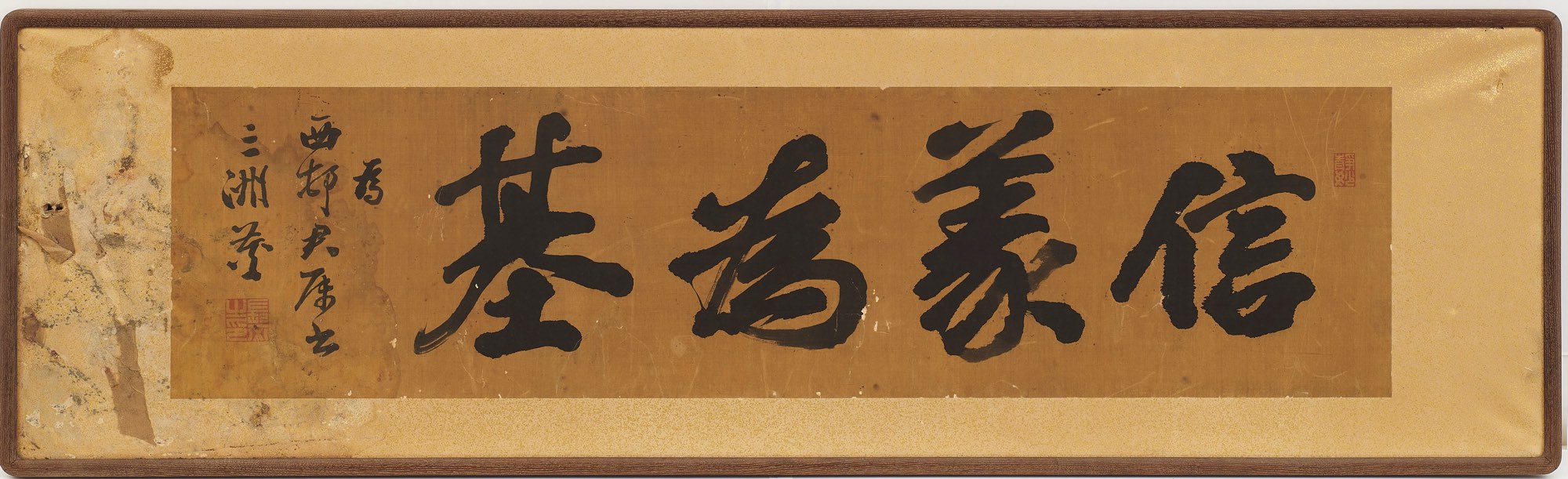

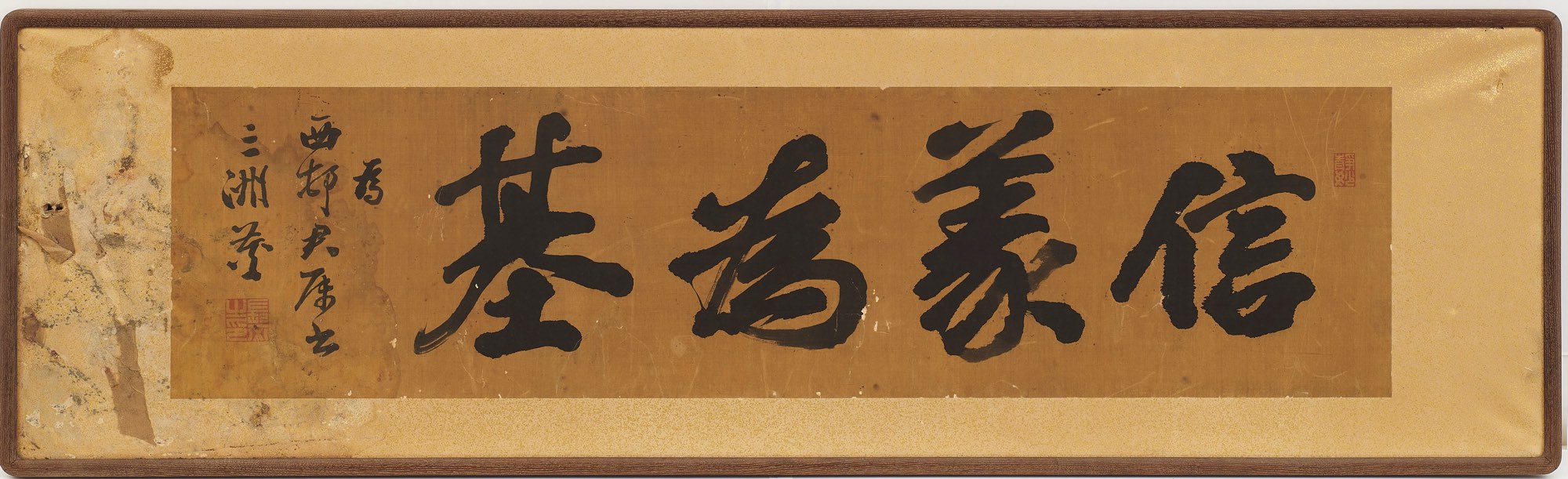

| 書 信義為基

長三洲筆 / 額装1面 / 絖本墨書 / 明治時代 / 163.2×48.5 (cm)

西村に宛てて長三洲(1833-95)が揮毫したとされる書。長三洲は豊後国(大分県)生まれの漢学者、官僚または書家であり、明治天皇に書道を指導した。三洲は明治5(1872)年に教部大丞として京都に訪れており、同年は儒学者三國幽眠の三男直篤が12代西村總左衛門になるべく西村家の養子に入った年でもある。本作で記される「西村」はおそらく12代西村總左衛門を指すかは定かでないが、12代西村として商家をけん引する立場となった直篤への激励の言葉として贈られたものとして読み取ることができるであろうか。

[備考]

[本文]

「静妙」(白文長方印)

信義為基

為/西邨君属書/三洲炗

[印]「長炗之印」(白文方印)

|

|---|

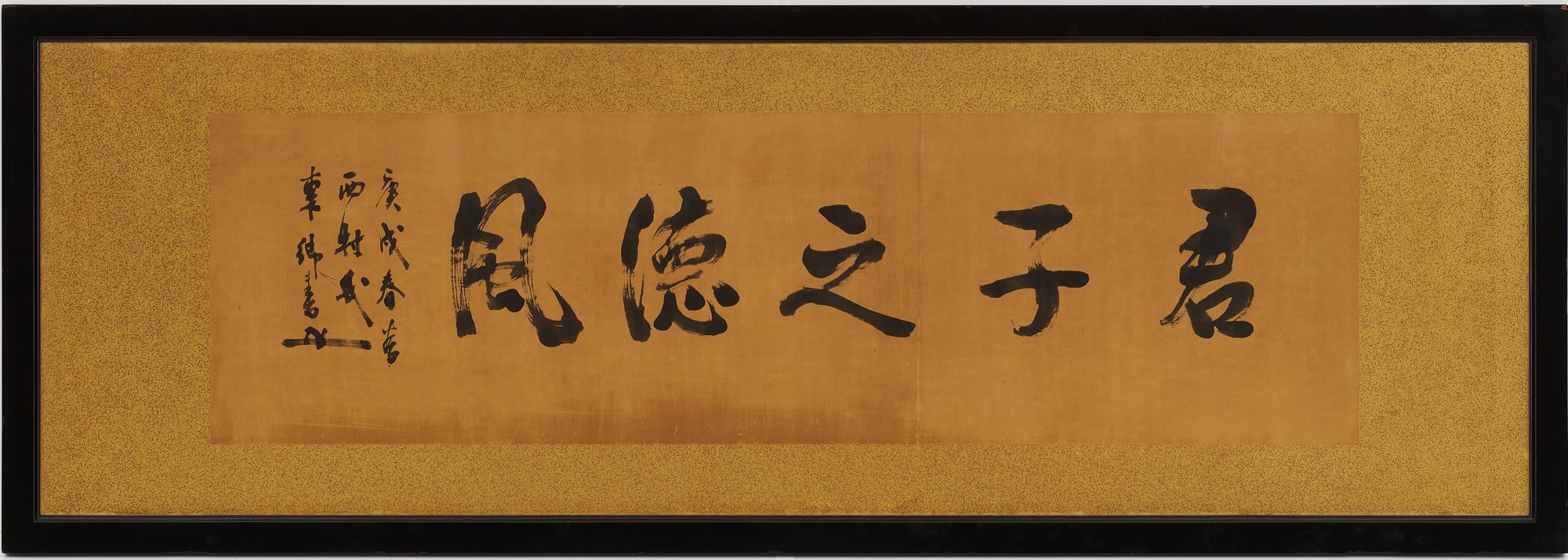

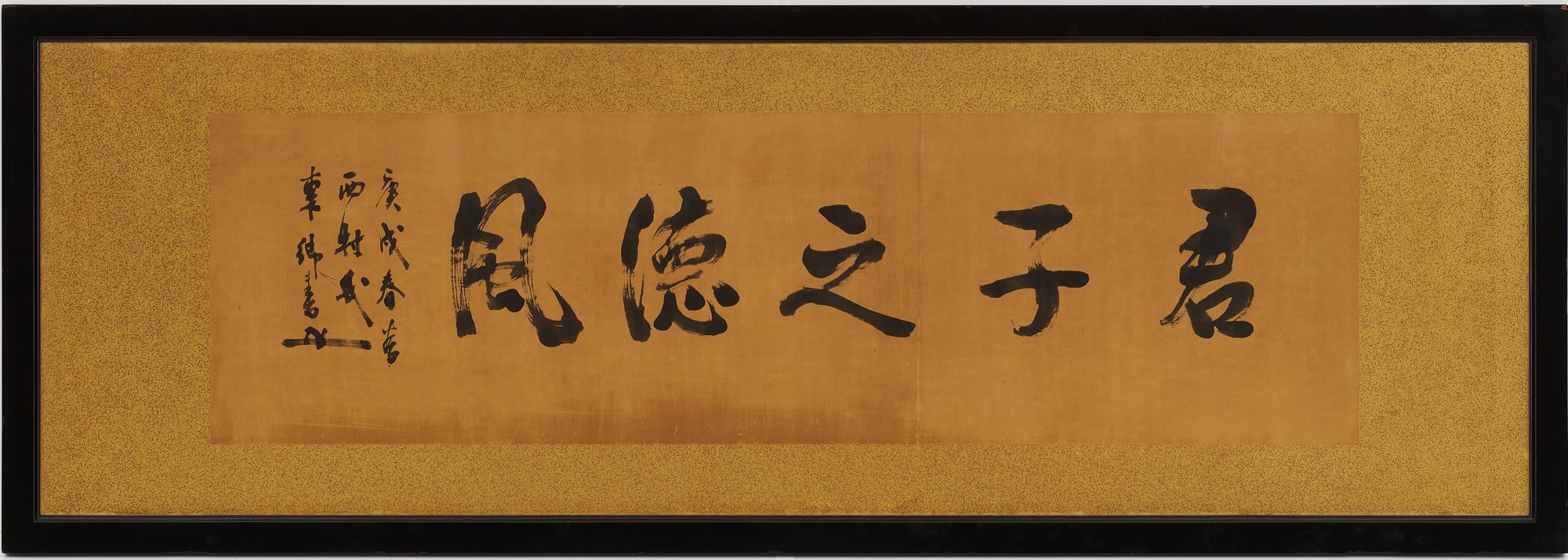

| 書 君子之徳風

東郷平八郎筆 / 額装1面 / 絹本墨書 / 明治43(1910)年 / 207×70.7 (cm)

論語の顔淵の一説が記された書である。徳治主義を前提に、孔子は「君子之徳風」すなわち為政者は風であるとし、草である民は、風が吹けば自然になびくものであると季康子に説く。花押と落款から書の作者は海軍軍人の東郷平八郎(1847-1934)と思われ、西村氏はおそらく12代西村總左衛門を指す。東郷と西村の間に具体的な人間関係があったのかは定かでない。当時61歳の東郷から55歳の西村に宛てて、組織の代表だけではなく社会を牽引する立場としての心構えを贈ったのだろうか。

[備考]

[本文]

君子之徳風

庚戌春為/西村氏/東郷書(花押)

|

|---|

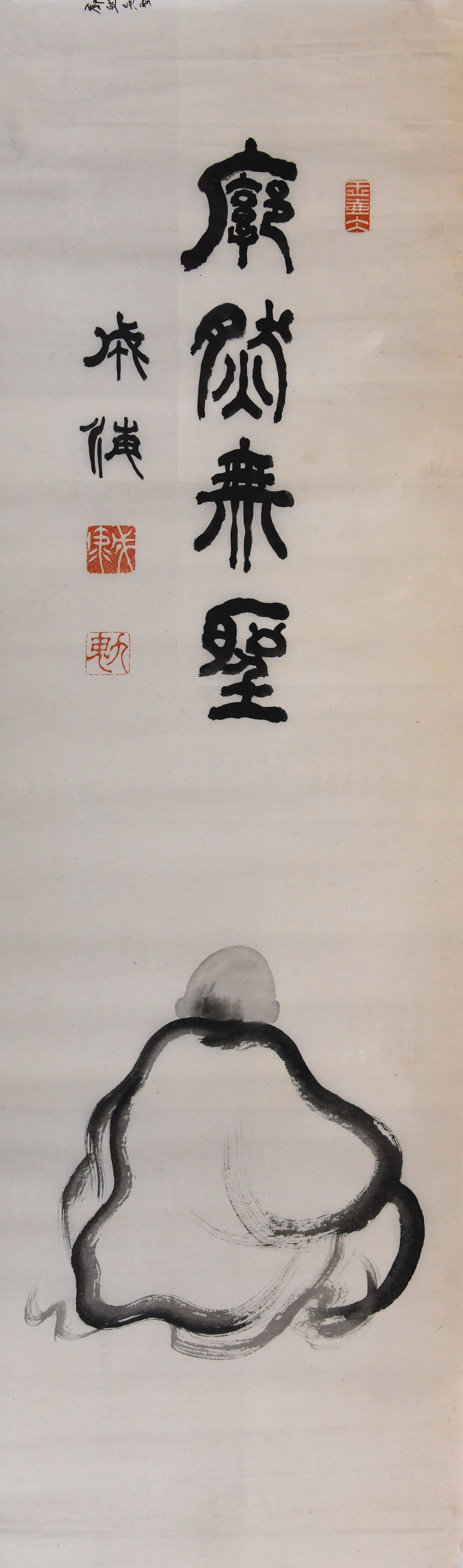

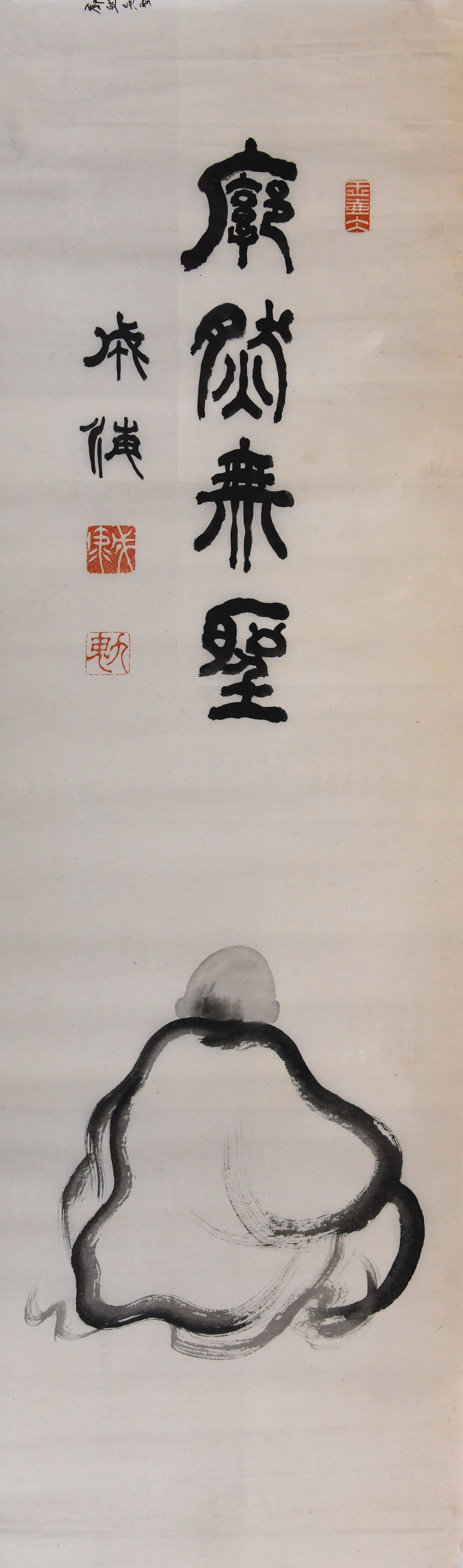

| 達磨図

九鬼隆一筆 / 地紙・まくり1枚 / 紙本墨画 / 明治時代 / 135.4×40.3 (cm)

こちらに背を向け黙する達磨が描かれている。その画面上部には無心になることを意味する禅語「廓然無聖」を記す。筆者は九鬼隆一(1850-1931)とされ、本作と酷似した絵が、小寺謙吉 著『成海九鬼先生達磨図』(1932)にも掲載されている。当コレクションには9枚の達磨図が現存するが、九鬼は生涯で多くの達磨図を描いている。なぜ西村總左衛門の元に達磨図が遺されているかは定かでないが、博覧会の事業だけでなく様々な交流が2人の間にあったのかもしれない。

[備考]

[款]成海 [印]成海(白文方印)九鬼(朱文方印)

|

|---|

関連記事

準備中

有形文化財 一覧

御装束師の時代The Onshōzokushi Period

近現代の商いAdapting the Business to the Modern World

京都のまちと西村家The City of Kyoto and the Nishimura Family

美術染織品の興隆The Rise of Ornamental Textile

型友禅の広がりThe Spread of Kata-yūzen

近代化を支えた画家The Painters who Supported Modernization

染織品コレクションThe Collection of Textiles

近世絵画コレクションThe Collection of Early modern Painting