「五感から知る言葉にならない日本の美」第5回 開催報告

千總文化研究所は、次世代育成支援を目的として、日本の文化芸術を大人が学ぶ体験型プログラムを、2024年11月からスタートしました。第一線で活躍する表現者・技術者をお招きし、五感をテーマとしたご講演と感性や感覚に立ち返って文化芸術を深く知る体験をご提供するプログラムです。本プログラムの収益は、当研究所が企画・開発を進める次世代育成プログラムの運営に充てられます。

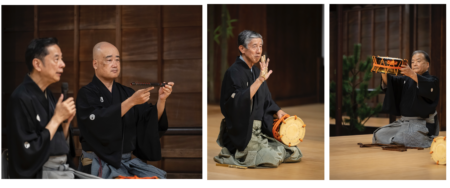

第5回は、能楽小鼓方大倉流16世宗家・大倉 源次郎先生(重要無形文化財保持者)をお招きして、1904年創建の京都で最も長い歴史を持つ大江能楽堂にて開催いたしました。本回は、大倉先生のご講演とともに囃子の演奏に加え、シテ方金剛流若宗家・金剛龍謹先生、観世流太鼓方・井上敬介先生、大倉流大鼓方・大村滋ニ先生、森田流笛方・左鴻泰弘先生(いずれも重要無形文化財保持者)に共演いただき、舞、謡、囃子を鑑賞し、合唱・演奏体験を含む約2時間のプログラムとして実施されました。

関西だけでなく関東、東北からも能楽ファンの方々30名が集まりました。

まず大倉先生のお話から。

本プログラムの「五感から知る」というテーマに対して、能楽が聴覚からアプローチすると、「音の記憶」を考えることができます。子どものころに感じた様々な音の響き、喜びや驚きといった心に動きが「音の記憶」となって能楽を観るときの原体験に繋がるといいます。

能楽は江戸時代に幕府の式楽と定められ、240種もの曲目があります。「神男女狂鬼」(すなわち「脇能物」「修羅物」「蔓物」「狂物/雑物」「切能物」)という、いわゆる「五番立て」を鑑賞することによって、人々は人間の様々な喜怒哀楽の有様を疑似体験できました。物語の始まりに聞こえてくる笛の音が、これから繰り広げられる物語を予感させ、それが人々の「音の記憶」として蓄積され共有されていました。しかし現代では、江戸時代に築かれたそうした人々の記憶に根ざす文化が忘れられてしまっています。

続いて、太鼓方・井上敬介先生、大鼓方・大村滋ニ先生、笛方・左鴻泰弘先生にご登場いただき、横笛、大鼓、小鼓、太鼓のそれぞれの楽器の歴史、奏法、用いられている材料などの特徴を解説いただきながら、神や鬼が荒々しく登場する「早笛」、荒々しい波風の音「波頭」、鬼の魂を鎮める「祈り」など、物語の情景を表現する「音の記憶」としてのお囃子を演奏いただきました。

大太鼓、大鼓、小鼓の順に演奏の手を変え、そこに笛が加わるリズムとメロディーの関係性や、奏者同士の掛け声によって「間」を揃えるお囃子特有の演奏形式のお話も。

小鼓の大倉源次郎先生と大鼓の大村滋ニ先生がお互いの様子が分からないように背中合わせにお座りになって、お二人が掛け声だけで息を合わせた演奏を披露くださり、参加者の皆さんは息を呑むように鑑賞されていました。

金剛龍謹先生からは、謡「高砂」をご指導いただきました。

詞の音の上げ方、音を下げ方、ひとつの詞の中で音を一度上げて下げる唄い方、音を下げるまでの時間の長短など、謡詞のレジュメに記された指示記号をたどりながら、参加者のみなさんで合唱を練習し、最後はお囃子も加わった謡を体験いただきました。

そして、能楽「高砂」に登場する和歌の神・住吉明神の舞「神舞」を実演いただきました。

「高砂」を合唱した理由を、大倉先生は次のように解説くださいました。

「高砂」は、婚礼の席で祝言として、あるいは松の葉を掃き清める老夫婦(高砂の松と住之江の松の精)の姿が美術工芸品の題材となって、広く親しまれてきました。昨今では、ウェディングマーチに取って代わられていますが、どうして「高砂」だったのでしょう、末長く夫婦仲睦まじくあるために大切なことは何でしょうか。

「高砂」には、「言の葉草の露の玉、心を磨く種となる」という『古今和歌集』の序に書かれた詞が入っています。この意味は、掃ききれないほどの松の落ち葉のように、人の心の中には無数の言葉がありますが、その中で、露の玉のように美しい言葉だけを拾い上げて和歌や文にして、自分の思いを伝えたい人に渡す、これが言の葉です。しかし、言の葉を受け取った人に読み砕く力が備わっていなければ、種にしかなりません。種は育てなければ、芽が出ず花が咲かず、実もなりません。言葉の表の意味も裏の意味も両方を理解しなければ、種のままで終わってしまいます。同じ生活を共にし、分かり合い笑い合える関係でいるためには、言葉を粗末にせずに込められた意味を大切にすること、という教えが「高砂」には込められているのです。

そして最後は、鼓の演奏体験です。

30名の参加者の皆さんに、切戸から舞台に上がっていただき、10名ずつ順に大鼓と小鼓を体験しました。「お稽古は礼に始まり、礼に終わる」「お道具(楽器)にも感謝を」と、単に鼓に触れ、打ち鳴らすことだけではなく、お稽古の心構えから教えていただきました。

「手を大鼓から離す時に掛け声、掛け声が消えた時に打つように。指先の力を抜いて革の振動を止めないように」と大村先生。曲目によって使い分けられる掛け声の中から、「よぉ!」「ほぉーっ!」「いやーっ!」の3種の打ち方を練習しました。

小鼓は、持ち方が難しいため、一人一人ご指導くださいました。「小鼓に添えていた右手を一度離して、その手を戻すように力を抜いて軽く打つように」と大倉先生。

「ほっ!」の掛け声の後に打つ「ウケ」、2度連打する「ハシル」、「いやーっ!」の掛け声の後に打つ「カシラ」、の3種の打ち方を練習しました。

締めくくりとして、大倉先生から次のような言葉をいただきました。

能楽は「総合芸術」です。「総合芸術」とは、舞、演奏、装束、建築といったあらゆる芸術分野が一堂に会するという意味と、演者と鑑賞者が魂を震え合わせて一つの物語を追体験をするという、ふたつの意味があるとも言われます。今日は、「高砂」を合唱して心を一つにして、鼓を打つことで楽器の歴史に参加していただきました。皆さんと一緒に「総合芸術」ができました。そして、音に対する考え方が変わると、新しい自分に出会うきっかけになると思います。これからも非日常の経験を五感で楽しみながら大切にしてください。

参加者の皆さんから、「舞台に上がったり、楽器に触れたり貴重な体験ができました。」「日本文化の言葉と音楽の融合に興味がわきました。是非お能を見たいと思いました。」「解説がとても分かりやすく、舞を拝見した後は涙が出ました。」といった声が寄せられました。

千總文化研究所は、これからも次世代の創造性育成と日本文化・芸術の普及活動を進めてまいります。ご関心をお寄せいただけましたら幸いです。