「五感から知る言葉にならない日本の美」第3回開催報告

千總文化研究所は、次世代育成支援を目的として、日本の文化芸術を大人が学ぶ体験型プログラムを、2024年11月からスタートしました。第一線で活躍する表現者・技術者をお招きし、五感をテーマとしたご講演と感性や感覚に立ち返って文化芸術を深く知る体験をご提供するプログラムです。本プログラムの収益は、当研究所が企画・開発を進める次世代育成プログラムの運営に充てられます。

第3回は、 漆芸家の小西寧子様にご登壇いただき、依水園・寧楽美術館(奈良市)にて開催いたしました。

本回は、小西様のご講演、小西様の作品を用いたお茶席体験、庭園見学にて約2時間のプログラムとして実施され、16名の方がご参加くださいました。

まず、漆芸に用いられる漆と螺鈿について、その採取・加工の方法、種類・特徴などを解説いただきました。 そして、螺鈿が用いられた正倉院宝物などを事例に、漆以外に木地、天然石、玳瑁など螺鈿と組み合わせて用いられる材料によって、どのような視覚効果の違いが見られるのか、技法や模様と合わせて、螺鈿の魅力をたどりました。

会場には、白蝶貝、黒蝶貝、メキシコ鮑、糸鋸など、小西氏がものづくりに用いている材料と道具を展示し、参加者はそれらを手にとって質感を確かめながら、光の加減によて異なる表情を見せる様子を観察しました。

プログラム後半は、二つのグループに分かれてお茶席と庭園見学を体験いただきました。

お茶席は依水園庭園内にある明治時代に作られた書院造の茶室「氷心亭」にて、極薄の口吹きガラス越しに庭園を眺めていただきながら、催されました。

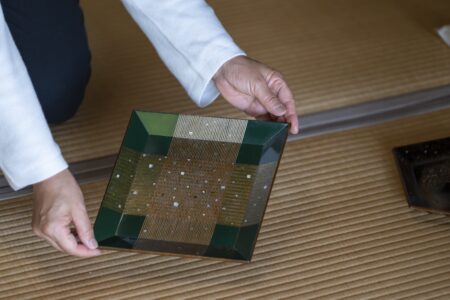

お菓子器に小西氏の作品を用いて、作品を鑑賞いただきながらお抹茶をお楽しみいただきました。

講演で解説のあった螺鈿のうちどの種類が用いられているのか観察しながら、表現と技法、そして作り手の想いに耳を傾けて、五感で奈良の漆芸を体験いただきました。

庭園は依水園の方にご解説いただきながら、見学いただきました。

国指定の文化財である依水園には、江戸時代前期と明治時代に築かれた2種類の美しい池泉回遊式庭園があります。若草山、春日奥山、御蓋山を借景に取り込んだ贅沢な空間です。

4月にしては高い気温に汗ばむほどの陽気でしたが、晴天に恵まれた庭園は豊かな緑を湛え、鳥の囀りが耳に心地よく響いていました。

参加者からは、「場所とともに伝統文化の学びと体験ができた」「他では体験できない内容だった」といった感想が寄せられました。

本プログラムは、デジタル技術によって様々な事柄を容易に他者と共有できる現代への問いとして、共有と共感の次元を転換する試みでもあります。

「言葉にならない」ほど感覚的なこと、けれども人の創造性に深く根ざし、文化を次世代に繋ぐために大切なことを皆様と共に考えていきたいと願っています。

次回は、竹細工・柄杓師14代黒田正玄 氏をお招きし、2025年7月26日に開催いたします。

ご関心お寄せいただけましたら幸いです。

Photo by 内藤貞保

【千總文化研究所が開発を進める次世代育成プログラムとは】

千總文化研究所は、2021年より次世代育成のための教育プログラムの開発を、教育工学の専門家の指導のもと進めて参りました。2022年には、染織技術、色や模様など着物に関わる事柄を学校で学ぶ科目と結びつけ、学問分野を横断した学際的な学びを提供する課外プログラム「きもの科学部」を京都市教育委員会の協力のもの設計・実施いたしました。

次世代を担う子どもたちには、学問と社会と文化のつながりや自然と人間の関係性から、未来を考える力を身につけてほしいと考えています。

今回の収益により、中学生・高校生のための課外プログラム「きもの科学部」を実施するのほか、国内外の教育機関・専門家と連携した異文化交流や教育教材開発への展開を進めます。着物以外の分野への応用も視野に、文化芸術を題材とした次世代の創造力や思考力育成プログラムの社会実装を目指して参ります。

関連ページはこちら