「きもの科学部」第5回活動報告

2024年「きもの科学部」第5回を開催しました。

今回のテーマは「着物に描かれているものは?ー文学編ー」

講師は、日本古典文学がご専門で大阪工業大学准教授の横山恵理先生をお招きしました。

着物には古来さまざまな模様が描かれてきましたが、文学にまつわるものも少なくありません。風景の中に物語の一場面を再現したものや、漢詩や和歌などをそのまま文字で表したのもの、あるいはそうした文芸を暗示する動植物を表したものなどがあります。

-367x450.jpg)

今回は、日本古典文学の『枕草子』を軸に日本の自然観を学び、美しい自然からインスピレーションを得た和歌の世界を探求しました。

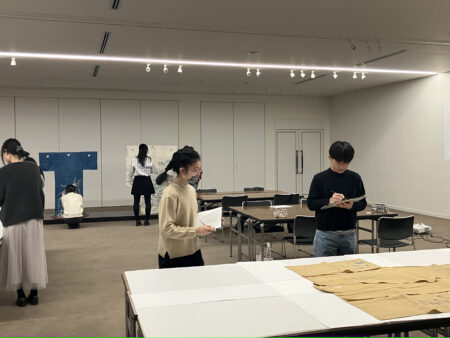

前半のワークショップでは、江戸時代の小袖の観察をしました。小袖は、桜や菊、桔梗、女郎花、萩、葵、おもだか、葦と知った『枕草子』に登場する植物が描かれているものを展示しました。何が描かれているのか、そして描かれたモチーフから自由にストーリーを考え、発表しました。参加者の中には、植物にとても詳しい生徒さんもいて、横山先生もびっくりされておられました。

横山先生の講義では、動植物を人間に見立てた和歌とその情景を表した小袖、文字のままデザインとして小袖に表された和歌と和歌の背景として表されている自然の情景などから、自然と文学と着物のデザインの関係性を解説いただきました。

横山先生古典文学の木版本と版木も持参くださり、生徒たちは休み時間も忘れて、夢中で閲覧していました。

後半の講義は、『枕草子』34段「木の花は・・・」から、清少納言の自然へのまなざし、和歌に多く用いられる動植物の取り合わせ等について、解説いただきました。

後半のワークショップでは、「枕詞」「掛詞」「見立て」「本歌取り」「折句」といった和歌のルールを学んだ上で和歌の創作に取り組みました。

まずは『枕草子』に倣って、自分の好きな自然の情景を散文形式にまとめて、そこから思いつく歌ことばをどんどん書き出します。そこから、表したい気持ちを乗せて言葉を組み合わせる、といったステップでチャレンジしてもらいました。

春のおとづれを喜ぶ気持ちは、季節の移ろいと友人との別れの寂しさを表した、素敵な和歌がいくつも発表されました。